汪清县综合体育场馆维修改造投标方案

第一章 施工部署的完整性、合理性

8

第一节 施工网络计划图

8

一、 施工阶段时间节点规划

8

二、 工序逻辑关系构建

27

第二节 临时用地表规划

36

一、 功能分区平面布置

36

二、 用地参数配置

49

第三节 施工部署方案

63

一、 项目组织架构搭建

63

二、 施工总体流程设计

85

三、 保障措施制定

106

第二章 施工方案与方法的针对性、可行性

119

第一节 施工方案整体思路

119

一、 施工目标与任务分工

119

二、 施工流程制定

138

三、 异常情况应对策略

155

第二节 施工职责明确划分

169

一、 关键岗位职责界定

169

二、 管理体系构建

188

三、 外部沟通协调职责

201

第三节 施工方法针对性

223

一、 专项施工方案设计

223

二、 本地适应性施工工艺

243

三、 质量控制措施

260

第四节 施工组织设计执行

276

一、 施工组织设计编制

276

二、 审批流程执行

290

三、 全过程实施安排

310

第五节 施工协调与沟通机制

324

一、 定期沟通机制建立

324

二、 关键节点协调流程

341

三、 问题响应机制构建

347

第三章 工程质量管理体系与措施的可靠性

359

第一节 工程质量管理体系

359

一、 质量控制节点规划

359

二、 质量管理职责分工

373

三、 质量管理流程设计

381

第二节 工程质量管理措施

398

一、 材料进场检验制度

398

二、 三检制度实施规范

414

三、 关键工序质量监控

419

四、 质量问题处理机制

440

第三节 工程质量可靠性保障

460

一、 第三方检测机制

460

二、 质量控制点设置

474

三、 旁站监理实施

498

四、 质量验收制度

507

第四节 质量管理文档编制

527

一、 施工技术文件

528

二、 质量检查记录

540

三、 竣工资料编制

556

四、 文档归档管理

561

第四章 安全管理体系与措施的可靠性

568

第一节 安全管理体系完整性

568

一、 安全管理岗位职责划分

568

二、 项目安全管理制度建设

582

第二节 安全管理体系实际意义

590

一、 高风险作业安全控制

590

二、 恶劣气候安全防护方案

603

第三节 安全管理体系可靠性

612

一、 安全责任考核机制

613

二、 安全应急管理体系

620

第四节 安全管理措施科学性

641

一、 分部分项工程安全交底

641

二、 施工现场安全管控

649

第五节 安全管理措施完整性

665

一、 施工材料安全管理

665

二、 施工现场环境管理

688

第五章 环境管理体系与措施

702

第一节 环境管理体系

702

一、 组织架构搭建

702

二、 管理职责明确

714

第二节 环境管理措施

724

一、 扬尘控制方案

724

二、 噪音管理办法

739

三、 废弃物处理规范

751

第三节 环保设备与资源配置

764

一、 洒水车配置

765

二、 隔音屏障设置

772

三、 污水处理装置

779

第四节 环境管理执行与监督

788

一、 日常检查机制

788

二、 定期评估制度

801

三、 责任人员管理

807

第五节 应急预案与风险控制

818

一、 暴雨泥水外溢防控

818

二、 施工扬尘扩散应对

834

三、 环境风险识别

851

第六章 保障工程进度措施的可靠性

871

第一节 进度措施方案

871

一、 工程进度控制计划编制

871

二、 动态调整机制建立

882

三、 进度跟踪协调管理

898

第二节 进度科学合理性

913

一、 施工流程优化安排

913

二、 进度管理工具应用

926

三、 风险因素应急处理

935

第三节 进度保障性措施

946

一、 管理团队职责落实

946

二、 施工资源配置保障

955

三、 外部协调沟通机制

966

第七章 施工机械设备配置的数量、性能、匹配性

977

第一节 施工仪器配备

977

一、 施工仪器清单

977

二、 施工需求适配性

988

第二节 试验仪器配备

999

一、 材料检测仪器

999

二、 试验管理规范

1013

第三节 检查仪器配备

1020

一、 质量检查设备

1020

二、 安全环保监测仪

1036

第四节 设备先进性说明

1050

一、 自动化技术应用

1050

二、 节能环保特性

1063

第五节 设备匹配性分析

1078

一、 施工阶段协同性

1078

二、 效率提升评估

1094

第八章 劳动力配置的适应性

1111

第一节 组织领导体系

1111

一、 项目经理岗位权责

1111

二、 技术负责人专业职责

1118

三、 施工员现场管理任务

1125

四、 安全员职责履行规范

1132

第二节 管理保证制度

1143

一、 施工人员考勤管理制度

1143

二、 岗位责任制度细则

1150

三、 绩效考核制度实施

1155

第三节 劳动力安排计划

1161

一、 施工阶段人员数量配置

1161

二、 各工种配置方案

1167

三、 人员进场时间规划

1173

四、 劳动力调配机制建立

1180

第四节 劳动力技术要求

1187

一、 特种作业人员持证要求

1187

二、 技术工人技能等级标准

1196

三、 施工人员培训计划制定

1202

第五节 劳动力质量标准

1208

一、 施工人员操作规范要求

1208

二、 工序验收质量标准

1216

三、 成品保护意识培养

1223

第六节 施工管理能力保障

1230

一、 施工人员动态管理机制

1230

二、 现场管理人员轮岗制度

1239

三、 现场监督与反馈机制

1251

四、 施工全过程协调管理

1256

第九章 主要材料、设备进场计划的合理性

1266

第一节 进场计划安排

1266

一、 材料进场时间表制定

1266

二、 进场批次协调管理

1275

第二节 材料供应保障

1288

一、 供应商合作协议签订

1288

二、 主要材料质量控制

1302

第三节 现场材料管理制度

1311

一、 材料进场验收规范

1311

二、 现场材料堆放管理

1319

三、 材料盘点制度建立

1329

第四节 各环节管理职能

1340

一、 采购运输责任分工

1340

二、 材料调度协调管理

1351

第五节 不利因素应对措施

1365

一、 极端天气应对预案

1365

二、 供应风险应急处理

1377

三、 现场条件应对策略

1384

第十章 施工平面布置图

1394

第一节 平面布置图编制

1394

一、 施工现场总平面布置图设计

1394

二、 施工水电系统布置规划

1399

三、 布置图阶段性调整方案

1409

第二节 平面布置可行性分析

1421

一、 施工操作空间需求评估

1421

二、 安全文明施工符合性检查

1431

三、 功能区协调与干扰分析

1444

四、 布置图实用性评估

1461

第三节 布置图编制规范性

1471

一、 国家制图规范执行

1471

二、 图纸基本信息标注

1488

三、 CAD绘制标准统一

1494

四、 图纸与说明匹配性

1504

五、 图纸交付要求

1513

施工部署的完整性、合理性

施工网络计划图

施工阶段时间节点规划

关键路径工序衔接设计

工序逻辑关系梳理

基础与主体衔接

基础施工完成并验收合格后,立即开展主体结构施工的准备工作。基础施工完成标志着工程进入新的阶段,主体结构施工准备工作的及时开展能够保证工程的连续性。合理安排基础与主体施工的时间间隔至关重要,时间间隔过长会导致工期延长,增加成本;过短则可能因基础未充分稳定而影响主体结构的质量。做好基础与主体施工的交接工作,包括技术资料的移交、施工场地的清理等,是确保施工质量和进度连续性的关键。

基础与主体衔接施工

工作内容

工作要点

质量要求

进度要求

基础施工完成验收

严格按照验收标准进行验收,确保基础各项指标符合设计要求

符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准

自基础施工完成后3天内完成验收

主体结构施工准备

组织施工人员、材料、设备进场,进行施工场地的清理和平整

施工人员具备相应资质,材料、设备质量合格

验收合格后2天内完成准备工作

技术资料移交

将基础施工的技术资料完整移交给主体结构施工团队

资料齐全、准确、清晰

验收合格后1天内完成移交

施工场地清理

清理基础施工场地的杂物、垃圾等,为主体结构施工创造良好条件

场地整洁,无障碍物

验收合格后1天内完成清理

主体与装修衔接

主体结构施工到一定阶段后,插入装修施工的前期准备工作。这一阶段的合理安排能够使装修施工与主体结构施工有序衔接,避免出现施工混乱的情况。协调主体结构施工与装修施工的进度,需要充分考虑两者之间的相互影响,避免相互干扰。主体结构施工的质量直接影响到装修施工的效果,因此必须确保主体结构施工的质量符合装修施工的要求,为装修施工创造良好条件。在主体结构施工过程中,要提前预留好装修施工所需的孔洞、预埋件等,避免后期进行二次施工。

同时,要加强与装修施工团队的沟通协调,及时了解他们的需求和意见,共同解决施工中出现的问题。在装修施工前期准备工作中,要组织施工人员进行技术交底,明确施工工艺和质量标准,确保装修施工的顺利进行。此外,还要合理安排装修施工的时间,避免在主体结构施工的关键时期进行大规模的装修施工,影响主体结构的稳定性。

主体与装修衔接施工

工序衔接技术交底

水电与其他工序衔接

水电安装工程与其他施工工序密切配合,提前预留好水电管道和线路的位置是确保工程顺利进行的关键。在施工过程中,要根据施工图纸和现场实际情况,合理安排水电安装工程的施工时间,避免与其他工序冲突。做好水电安装工程与其他工序的交接工作,包括技术交底、施工场地的交接等,能够确保施工质量和安全。水电安装工程的施工质量直接影响到整个工程的使用功能和安全性,因此必须严格按照相关标准和规范进行施工。

在水电安装工程施工前,要对施工人员进行技术培训,提高他们的操作技能和安全意识。在施工过程中,要加强对水电安装工程的质量监督和检查,及时发现和解决问题。同时,要与其他施工工序保持良好的沟通协调,共同推进工程的顺利进行。在水电安装工程完成后,要进行严格的验收,确保水电系统的正常运行。

关键路径确定

确定主体施工关键路径

分析主体结构施工的各道工序,确定影响主体施工工期的关键路径。主体结构施工是本项目的核心环节,其关键路径的确定对于确保工程按时完成至关重要。对主体施工关键路径上的关键工序进行详细规划和安排,包括施工时间、资源分配等,能够提高施工效率,确保施工进度。确保主体施工关键路径的资源供应和施工进度,需要合理调配人力、物力和财力,确保各项资源能够及时到位。

关键工序

施工时间

资源需求

质量要求

基础钢筋绑扎

3天

钢筋工10人,钢筋若干吨

符合设计要求和相关规范

基础混凝土浇筑

2天

混凝土工8人,混凝土若干立方米

振捣密实,表面平整

主体结构模板安装

5天

木工15人,模板若干平方米

尺寸准确,拼接严密

主体结构钢筋绑扎

4天

钢筋工12人,钢筋若干吨

符合设计要求和相关规范

主体结构混凝土浇筑

3天

混凝土工10人,混凝土若干立方米

振捣密实,表面平整

确定装修施工关键路径

分析装修施工的各道工序,确定影响装修施工工期的关键路径。装修施工是提升工程整体品质的重要环节,其关键路径的确定能够有效控制施工进度。对装修施工关键路径上的关键工序进行重点管理和控制,包括施工质量、施工进度等,能够确保装修施工的顺利进行。协调装修施工关键路径与其他施工工序的关系,需要充分考虑各工序之间的相互影响,避免出现施工冲突。

在装修施工过程中,要加强对关键工序的监督和检查,及时发现和解决问题。同时,要合理安排施工顺序,提高施工效率。例如,在墙面装修施工时,可以先进行基层处理,再进行墙面涂料施工,避免出现返工现象。此外,还要加强与其他施工工序的沟通协调,共同推进工程的顺利进行。

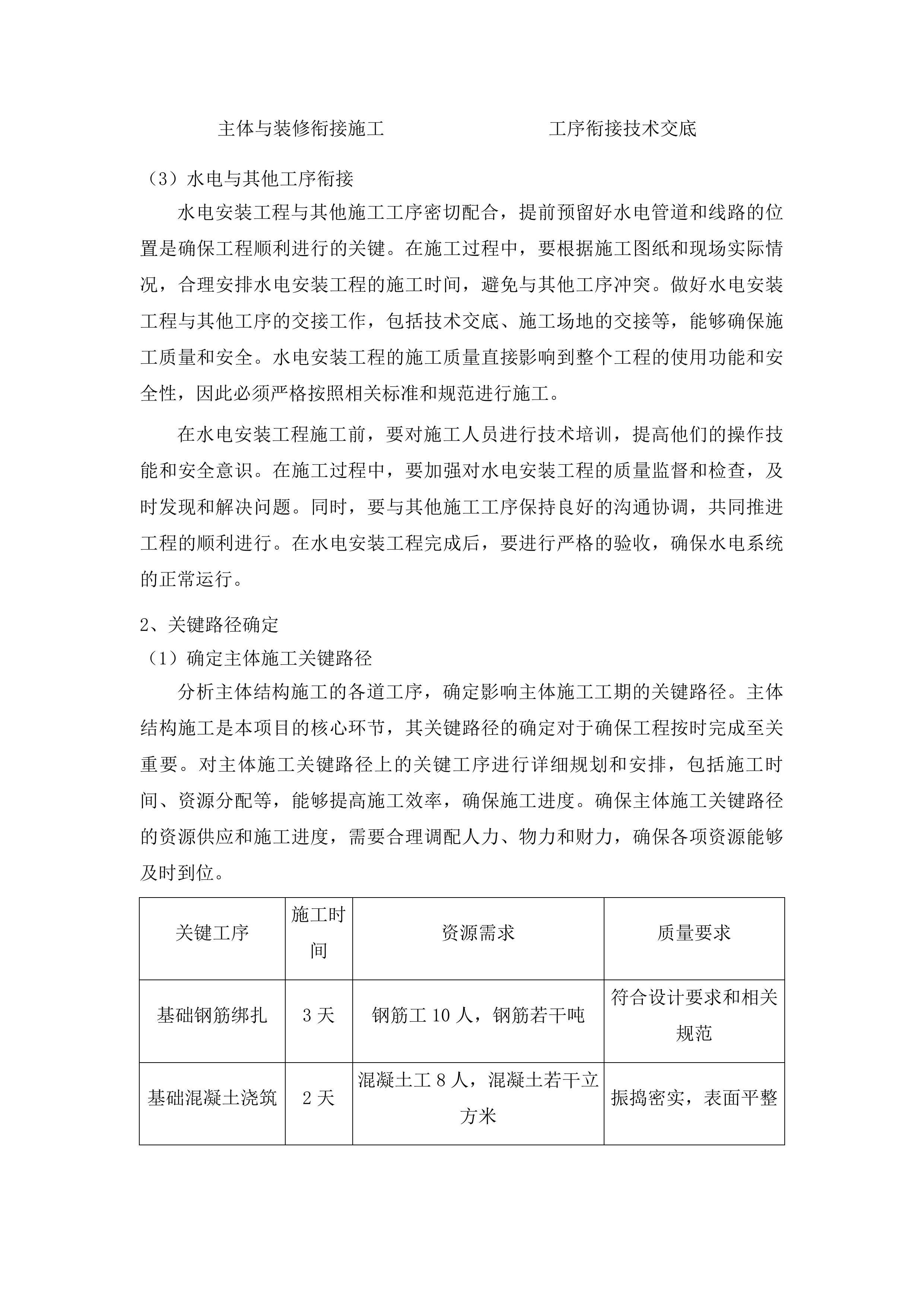

工期与成本分析

确定总工期关键路径

综合考虑各施工阶段的关键路径,确定影响工程总工期的关键路径。总工期关键路径的确定是确保工程按时交付的关键。对总工期关键路径上的关键工序进行动态监控和调整,能够及时发现施工进度中的问题,并采取相应的措施进行解决。确保总工期关键路径的顺利完成,需要合理调配资源,加强施工管理,确保各项工作按照计划有序进行。

在施工过程中,要建立健全的进度监控机制,定期对关键路径上的工序进行检查和评估。如果发现进度偏差,要及时分析原因,并采取相应的措施进行调整。例如,如果是由于资源不足导致的进度偏差,可以增加资源投入;如果是由于施工工艺问题导致的进度偏差,可以优化施工工艺。同时,要加强与各方的沟通协调,共同解决施工中出现的问题,确保工程按时交付。

工序衔接保障措施

沟通协调保障

定期召开施工协调会,及时解决工序衔接中出现的问题。施工协调会是各施工班组之间沟通交流的重要平台,通过定期召开协调会,可以及时了解各工序的施工进度和存在的问题,并共同商讨解决方案。建立有效的沟通渠道,确保各施工班组之间信息畅通。有效的沟通渠道能够及时传递施工信息,避免因信息不畅而导致的施工冲突。加强与监理单位和建设单位的沟通,及时反馈工序衔接的情况。与监理单位和建设单位的沟通能够确保工程施工符合相关标准和要求,同时也能够及时解决施工中出现的问题。

在施工协调会上,要明确各施工班组的职责和任务,确保各项工作有序进行。同时,要建立问题跟踪机制,对协调会上提出的问题进行跟踪解决,确保问题得到及时处理。此外,还要加强对施工人员的沟通培训,提高他们的沟通能力和团队协作意识。

施工协调会

质量验收保障

严格按照质量标准对工序衔接进行验收,不合格的及时整改。质量验收是确保工程质量的重要环节,严格按照质量标准进行验收能够及时发现和解决工序衔接中出现的质量问题。建立工序衔接质量追溯制度,明确质量责任。质量追溯制度能够明确各施工班组在工序衔接中的质量责任,提高施工人员的质量意识。加强对工序衔接质量的监督和检查,确保质量符合要求。加强监督和检查能够及时发现质量隐患,并采取相应的措施进行处理。

在质量验收过程中,要制定详细的验收标准和流程,确保验收工作的规范化和标准化。同时,要建立质量验收档案,对验收结果进行记录和保存,以便日后查询和追溯。此外,还要加强对施工人员的质量培训,提高他们的质量意识和操作技能。

技术交底保障

在工序衔接前,对施工人员进行详细的技术交底。技术交底是确保施工人员掌握施工技术要点的重要环节,详细的技术交底能够提高施工人员的施工质量。技术交底内容包括工序衔接的要求、方法、质量标准等。明确的技术交底内容能够使施工人员清楚地了解施工要求和质量标准,避免因技术不熟练而导致的施工问题。确保施工人员掌握工序衔接的技术要点,提高施工质量。施工人员掌握技术要点是提高施工质量的关键,通过技术交底可以使施工人员更好地掌握施工技术,提高施工效率。

在技术交底过程中,要采用多种方式进行,如现场讲解、书面资料、视频演示等,确保施工人员能够理解和掌握技术要点。同时,要建立技术交底档案,对技术交底的内容和过程进行记录和保存,以便日后查询和追溯。此外,还要加强对施工人员的技术培训,提高他们的技术水平和操作能力。

项目管理软件排期优化

软件选型与应用

功能需求评估

评估项目管理软件的功能,包括进度计划编制、资源分配、成本控制等。全面评估软件功能能够确保软件满足施工排期优化的需求。根据项目特点和需求,选择功能匹配的项目管理软件。功能匹配的软件能够提高施工管理的效率和准确性。确保软件能够满足施工排期优化的各项要求。满足施工排期优化要求的软件能够为工程施工提供有力的支持。

在评估软件功能时,要结合本项目的实际情况,如工程规模、施工工艺、工期要求等,选择最适合的软件。同时,要考虑软件的易用性和稳定性,确保施工人员能够熟练使用软件。此外,还要关注软件的售后服务和技术支持,确保在使用过程中遇到问题能够及时得到解决。

人员培训安排

制定详细的软件培训计划,安排专业人员进行培训。详细的培训计划能够确保施工人员系统地学习软件的使用方法。培训内容包括软件的基本操作、功能应用、数据录入等。全面的培训内容能够使施工人员掌握软件的各项功能,提高工作效率。确保相关人员能够熟练使用项目管理软件进行施工排期优化。熟练使用软件能够更好地实现施工排期优化的目标。

软件人员培训

培训阶段

培训内容

培训方式

培训时间

基础操作培训

软件的安装、启动、界面介绍等

现场讲解

2天

功能应用培训

进度计划编制、资源分配、成本控制等功能的应用

现场演示、实际操作

3天

数据录入培训

施工数据的录入方法和技巧

现场指导

2天

综合应用培训

利用软件进行施工排期优化的实际案例分析

案例讲解、小组讨论

3天

数据导入与整理

将施工网络计划图中的数据准确无误地导入项目管理软件。准确的数据导入能够确保软件分析结果的准确性。对导入的数据进行整理和分析,确保数据的准确性和完整性。整理和分析数据能够发现数据中存在的问题,并及时进行修正。建立数据更新机制,及时调整软件中的数据。及时更新数据能够使软件反映施工的实际情况,为施工排期优化提供准确的依据。

在数据导入过程中,要严格按照软件的要求进行操作,确保数据的格式和内容符合软件的要求。同时,要对导入的数据进行审核,确保数据的真实性和可靠性。在数据整理和分析过程中,要采用科学的方法进行,如统计分析、对比分析等,确保数据的准确性和完整性。此外,还要建立数据更新机制,定期对软件中的数据进行更新,确保数据的及时性和有效性。

排期模拟与分析

不同方案模拟

制定多种施工排期方案,利用项目管理软件进行模拟。多种施工排期方案的模拟能够为方案优化提供更多的选择。分析不同方案下的施工进度、资源分配和成本支出。分析不同方案的优缺点能够为选择最优方案提供依据。比较不同方案的优缺点,为方案优化提供依据。通过比较不同方案的优缺点,可以选择最适合本项目的施工排期方案。

施工排期方案模拟

方案编号

施工进度

资源分配

成本支出

优缺点分析

方案一

较快

资源集中在前期

较高

优点:工期短;缺点:成本高

方案二

适中

资源均衡分配

适中

优点:资源利用合理;缺点:工期较长

方案三

较慢

资源集中在后期

较低

优点:成本低;缺点:工期长

资源利用评估

评估排期方案对人力、物力、财力等资源的利用效率。评估资源利用效率能够发现资源浪费或不足的问题。分析资源分配是否合理,是否存在资源浪费或不足的情况。合理的资源分配能够提高资源利用效率,降低成本。根据评估结果,调整资源分配方案,提高资源利用效率。根据评估结果调整资源分配方案能够使资源得到更合理的利用。

在评估资源利用效率时,要综合考虑人力、物力、财力等方面的因素,采用科学的方法进行评估。同时,要分析资源分配不合理的原因,并采取相应的措施进行调整。在调整资源分配方案时,要充分考虑施工进度和质量的要求,确保调整后的方案具有可行性和合理性。

工期与成本分析

分析排期方案对工期和成本的影响,确定最优方案。分析排期方案对工期和成本的影响能够为选择最优方案提供依据。比较不同方案下的工期和成本差异,选择工期最短、成本最低的方案。选择工期最短、成本最低的方案能够实现工程效益的最大化。考虑工期和成本的平衡,确保排期方案既满足工期要求,又控制成本支出。在选择排期方案时,要综合考虑工期和成本的因素,确保方案的合理性和可行性。

在分析工期和成本时,要采用科学的方法进行,如成本效益分析、工期优化分析等。同时,要考虑工程的实际情况和需求,选择最适合的排期方案。在选择排期方案时,要充分考虑各种不确定因素的影响,如天气变化、原材料供应等,确保方案具有一定的弹性和适应性。

持续优化与调整

实际进度监控

建立施工进度监控机制,定期收集实际施工进度数据。施工进度监控机制能够及时掌握施工进度情况,为排期调整提供依据。将实际进度数据与计划进度进行对比,分析差异情况。对比实际进度与计划进度能够发现施工进度中的问题,并及时采取措施进行解决。及时发现施工进度中的问题,为排期调整提供依据。及时发现问题能够避免问题扩大化,确保工程按时完成。

在建立施工进度监控机制时,要明确监控的指标和方法,确保监控数据的准确性和及时性。同时,要建立数据反馈机制,及时将监控数据反馈给相关人员,以便他们及时采取措施进行调整。在对比实际进度与计划进度时,要分析差异产生的原因,并采取相应的措施进行解决。例如,如果是由于资源不足导致的进度偏差,可以增加资源投入;如果是由于施工工艺问题导致的进度偏差,可以优化施工工艺。

差异原因分析

对实际进度与计划进度的差异进行深入分析,找出原因。深入分析差异原因能够为制定针对性的解决措施提供依据。分析原因是否是由于资源不足、施工工艺问题或其他因素导致的。分析原因能够明确问题的根源,采取更有效的解决措施。根据分析结果,制定针对性的解决措施。针对性的解决措施能够更有效地解决施工进度中的问题。

在分析差异原因时,要全面考虑各种因素的影响,采用科学的方法进行分析。同时,要建立问题跟踪机制,对分析结果和解决措施进行跟踪和评估,确保问题得到彻底解决。在制定解决措施时,要充分考虑施工实际情况和各种因素的影响,确保措施具有可行性和有效性。

排期方案调整

根据差异原因分析结果,对排期方案进行调整。根据分析结果调整排期方案能够使排期方案更符合施工实际情况。调整排期方案时,要综合考虑资源利用、成本控制和工期要求。综合考虑各种因素能够确保调整后的排期方案具有可行性和合理性。确保调整后的排期方案具有可行性和合理性。可行性和合理性的排期方案能够确保工程按时完成,同时控制成本支出。

在调整排期方案时,要充分考虑施工实际情况和各种因素的影响,采用科学的方法进行调整。同时,要与相关人员进行沟通协调,确保调整后的排期方案得到各方的认可和支持。在调整排期方案后,要对调整后的方案进行评估和验证,确保方案的有效性和可行性。

进度动态控制机制

进度监测体系建立

监测指标确定

根据施工网络计划图,确定进度监测的关键指标。关键指标的确定能够准确反映施工进度的实际情况。监测指标包括工程进度百分比、关键工序完成情况、资源投入情况等。全面的监测指标能够及时发现施工进度中的问题。确保监测指标能够准确反映施工进度的实际情况。准确的监测指标能够为进度控制提供可靠的依据。

监测指标

指标说明

监测方法

监测频率

工程进度百分比

已完成工程量占总工程量的比例

现场测量、统计分析

每周

关键工序完成情况

关键工序是否按时完成

现场检查、进度报表

每天

资源投入情况

人力、物力、财力的投入数量和使用情况

统计报表、现场调查

每周

数据收集方法

制定数据收集计划,明确数据收集的频率和方式。数据收集计划能够确保数据收集工作的规范化和标准化。采用现场检查、报表统计、信息化手段等多种方式收集施工进度数据。多种数据收集方式能够提高数据收集的准确性和及时性。确保数据收集的准确性和及时性。准确及时的数据收集能够为进度分析和决策提供可靠的依据。

在制定数据收集计划时,要根据监测指标的要求和施工实际情况,确定数据收集的频率和方式。同时,要建立数据审核机制,对收集到的数据进行审核,确保数据的真实性和可靠性。在采用多种数据收集方式时,要充分发挥各种方式的优势,提高数据收集的效率和质量。例如,现场检查能够及时发现施工中的问题,报表统计能够对数据进行系统的整理和分析,信息化手段能够实现数据的实时传输和共享。

数据分析与评估

对收集到的施工进度数据进行分析和评估。分析和评估施工进度数据能够发现施工进度中的问题和趋势。分析数据的变化趋势,判断施工进度是否正常。判断施工进度是否正常能够及时采取措施进行调整。根据分析结果,及时发现施工进度中存在的问题。及时发现问题能够避免问题扩大化,确保工程按时完成。

在分析和评估施工进度数据时,要采用科学的方法进行,如趋势分析、对比分析等。同时,要建立数据分析模型,对数据进行深入分析和预测。在判断施工进度是否正常时,要根据施工网络计划图和相关标准,制定合理的判断标准。如果发现施工进度存在问题,要及时分析原因,并采取相应的措施进行调整。

偏差预警与处理

预警阈值设定

根据工程特点和施工要求,设定合理的进度偏差预警阈值。合理的预警阈值能够及时发现施工进度中的问题。预警阈值可以根据不同的施工阶段和关键工序进行调整。调整预警阈值能够适应不同施工阶段的要求。确保预警阈值能够及时发现施工进度中的问题。及时发现问题能够避免问题扩大化,确保工程按时完成。

在设定预警阈值时,要充分考虑工程的复杂性、施工难度、资源供应等因素,采用科学的方法进行设定。同时,要建立预警机制,当施工进度偏差超过预警阈值时,及时发出预警信号。在调整预警阈值时,要根据施工实际情况和监测数据的变化,及时进行调整,确保预警阈值的合理性和有效性。

偏差原因分析

对进度偏差产生的原因进行深入分析。深入分析偏差原因能够为制定处理措施提供依据。分析原因是否是由于资源不足、施工工艺问题、天气原因或其他因素导致的。分析原因能够明确问题的根源,采取更有效的处理措施。找出偏差产生的根本原因,为处理措施的制定提供依据。找出根本原因能够更有针对性地解决问题。

在分析进度偏差原因时,要全面考虑各种因素的影响,采用科学的方法进行分析。同时,要建立问题跟踪机制,对分析结果和处理措施进行跟踪和评估,确保问题得到彻底解决。在找出偏差产生的根本原因后,要制定详细的处理措施,明确责任人和时间节点,确保处理措施得到有效执行。

处理措施制定

根据偏差原因分析结果,制定相应的处理措施。相应的处理措施能够更有效地解决施工进度中的问题。处理措施包括增加资源投入、调整施工顺序、优化施工工艺等。多样化的处理措施能够根据不同的问题采取不同的解决方法。确保处理措施具有针对性和可操作性。针对性和可操作性的处理措施能够确保问题得到及时解决。

在制定处理措施时,要充分考虑偏差原因分析结果和施工实际情况,采用科学的方法进行制定。同时,要与相关人员进行沟通协调,确保处理措施得到各方的认可和支持。在实施处理措施时,要建立监督机制,对处理措施的执行情况进行监督和评估,确保处理措施得到有效执行。

动态调整与优化

计划调整原则

遵循进度优先、资源平衡、成本控制的原则进行计划调整。遵循这些原则能够确保计划调整的合理性和有效性。在调整计划时,要充分考虑施工实际情况和各种因素的影响。充分考虑各种因素能够使调整后的计划更符合实际情况。确保调整后的计划具有可行性和合理性。可行性和合理性的计划能够确保工程按时完成,同时控制成本支出。

在进行计划调整时,要根据施工进度偏差原因分析结果和预警阈值,确定调整的方向和幅度。同时,要与相关人员进行沟通协调,确保调整后的计划得到各方的认可和支持。在调整计划后,要对调整后的计划进行评估和验证,确保计划的有效性和可行性。

调整内容与方法

调整施工顺序,优化工序衔接,缩短工期。合理调整施工顺序能够提高施工效率,缩短工期。调整资源分配,合理安排人力、物力和财力,提高资源利用效率。合理的资源分配能够使资源得到更充分的利用。调整工期安排,根据实际情况延长或缩短某些工序的工期。灵活调整工期安排能够适应施工实际情况的变化。

调整内容

调整方法

调整目的

实施步骤

施工顺序调整

分析工序逻辑关系,重新安排施工顺序

优化工序衔接,缩短工期

1.分析工序逻辑关系;2.制定调整方案;3.组织施工人员实施

资源分配调整

根据施工进度和资源需求,重新分配人力、物力和财力

提高资源利用效率,降低成本

1.评估资源需求;2.制定分配方案;3.调整资源配置

工期安排调整

根据实际施工情况,延长或缩短某些工序的工期

适应施工实际情况的变化,确保工程按时完成

1.分析工期偏差原因;2.制定调整方案;3.与相关方沟通协调;4.实施调整方案

优化效果评估

对计划调整和优化后的效果进行评估。评估优化效果能够判断调整和优化措施的有效性。评估指标包括工期缩短、成本降低、资源利用效率提高等。全面的评估指标能够综合评价优化效果。根据评估结果,进一步优化施工网络计划图。根据评估结果优化施工网络计划图能够使计划更加合理和有效。

在评估优化效果时,要采用科学的方法进行,如对比分析、成本效益分析等。同时,要建立评估指标体系,对各项指标进行量化评价。在根据评估结果进一步优化施工网络计划图时,要充分考虑施工实际情况和各种因素的影响,采用科学的方法进行优化。同时,要与相关人员进行沟通协调,确保优化后的计划得到各方的认可和支持。

资源调配方案

资源需求分析

人力资源需求

分析各施工阶段所需的各类专业人员数量和技能要求。准确分析人力资源需求能够确保施工人员的合理配置。考虑人员的培训和调配,确保人力资源的合理利用。合理的人员培训和调配能够提高施工人员的工作效率。制定人力资源计划,满足施工进度的需求。人力资源计划能够确保施工人员按时到位,保证工程顺利进行。

在分析各施工阶段所需的各类专业人员数量和技能要求时,要结合施工网络计划图和施工工艺要求,进行详细的分析。同时,要考虑人员的培训和调配,确保施工人员具备相应的技能和经验。在制定人力资源计划时,要明确人员的招聘、培训、调配等方面的内容,确保计划的可行性和有效性。

物力资源需求

确定各施工阶段所需的材料、设备等物力资源的数量和规格。准确确定物力资源需求能够确保资源的及时供应。考虑物力资源的采购、运输和存储,确保供应的及时性和稳定性。合理的采购、运输和存储安排能够避免资源短缺和浪费。制定物力资源计划,优化资源配置。物力资源计划能够使资源得到更合理的利用,降低成本。

在确定各施工阶段所需的材料、设备等物力资源的数量和规格时,要结合施工网络计划图和施工工艺要求,进行详细的计算。同时,要考虑物力资源的采购、运输和存储,确保资源的及时供应和质量保证。在制定物力资源计划时,要明确资源的采购渠道、运输方式、存储地点等方面的内容,确保计划的可行性和有效性。

财力资源需求

估算各施工阶段所需的资金投入,包括人工费用、材料费用、设备费用等。准确估算财力资源需求能够确保资金的合理使用。考虑资金的筹集和使用,确保财力资源的充足供应。合理的资金筹集和使用安排能够避免资金短缺和浪费。制定财力资源计划,合理控制成本支出。财力资源计划能够使资金得到更合理的利用,降低成本。

在估算各施工阶段所需的资金投入时,要结合施工网络计划图和施工工艺要求,进行详细的计算。同时,要考虑资金的筹集和使用,确保资金的充足供应和合理使用。在制定财力资源计划时,要明确资金的筹集渠道、使用计划、成本控制目标等方面的内容,确保计划的可行性和有效性。

资源调配策略

关键路径资源保障

对关键路径上的工序进行重点资源保障,确保资源的优先供应。重点保障关键路径上的工序能够确保工程按时完成。提前储备关键资源,避免因资源短缺导致工期延误。提前储备关键资源能够提高工程的抗风险能力。加强对关键路径上资源使用的监控和管理,提高资源利用效率。加强监控和管理能够避免资源浪费,提高资源利用效率。

在对关键路径上的工序进行重点资源保障时,要根据施工网络计划图和资源需求分析结果,确定关键资源的种类和数量。同时,要提前与供应商签订供货合同,确保资源的及时供应。在提前储备关键资源时,要考虑资源的存储条件和有效期,确保资源的质量和可用性。在加强对关键路径上资源使用的监控和管理时,要建立资源使用台账,及时记录资源的使用情况,发现问题及时采取措施进行调整。

资源共享与调配

建立资源共享机制,实现资源在不同施工阶段和工序之间的合理调配。资源共享机制能够提高资源的整体利用效率。当某一施工阶段资源过剩时,及时调配到其他需要的施工阶段。及时调配资源能够避免资源浪费,降低成本。提高资源的整体利用效率,降低资源成本。合理的资源调配能够使资源得到更充分的利用,降低工程成本。

在建立资源共享机制时,要明确资源共享的范围、方式和流程,确保机制的可行性和有效性。同时,要建立资源调配平台,实现资源的实时监控和调配。在某一施工阶段资源过剩时,要及时与其他施工阶段进行沟通协调,将资源调配到需要的地方。在提高资源的整体利用效率和降低资源成本时,要采用科学的方法进行分析和评估,不断优化资源调配方案。

动态调配与调整

根据施工实际情况,及时对资源调配进行动态调整。动态调整资源调配能够适应施工实际情况的变化。监控资源使用情况,发现问题及时采取措施进行调整。及时发现问题并采取措施能够避免资源浪费和工期延误。确保资源调配始终与施工进度相匹配。匹配的资源调配能够确保工程按时完成,同时提高资源利用效率。

监控指标

指标说明

处理措施

资源利用率

资源实际使用量与计划使用量的比例

当资源利用率低于80%时,减少资源投入;当资源利用率高于120%时,增加资源投入

资源供应及时性

资源实际供应时间与计划供应时间的差异

当资源供应延迟超过3天,采取紧急采购或调配措施

资源质量合格率

合格资源数量与总资源数量的比例

当资源质量合格率低于90%时,更换供应商或加强质量检验

应急资源储备

应急材料储备

储备一定数量的常用材料,如钢材、水泥、砂石等。常用材料的储备能够应对突发情况,确保工程的连续性。定期检查应急材料的质量和数量,确保其可用性。定期检查能够及时发现材料的质量问题和数量短缺问题。制定应急材料使用计划,明确使用条件和流程。明确的使用计划能够确保应急材料的合理使用。

在储备应急材料时,要根据工程的特点和施工进度,确定储备的材料种类和数量。同时,要选择合适的存储地点,确保材料的质量不受影响。在定期检查应急材料的质量和数量时,要建立检查记录,及时发现问题并采取措施进行处理。在制定应急材料使用计划时,要明确使用条件和流程,确保应急材料在紧急情况下能够及时投入使用。

应急设备储备

储备一些常用的应急设备,如发电机、起重机、消防车等。常用应急设备的储备能够应对突发情况,保障工程的安全和顺利进行。定期对应急设备进行维护和保养,确保其正常运行。定期维护和保养能够延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性。制定应急设备使用预案,明确使用方法和责任人员。明确的使用预案能够确保应急设备在紧急情况下能够正确使用。

应急设备名称

设备用途

维护保养周期

使用方法

责任人员

发电机

在停电时提供电力

每月

按照操作规程启动和运行

电工

起重机

吊装重物

每周

由专业人员操作

起重机操作员

消防车

消防灭火

每月

按照消防规定使用

消防员

应急人员储备

建立应急人员队伍,包括维修人员、救援人员等。应急人员队伍的建立能够应对突发情况,保障工程的安全和顺利进行。对应急人员进行培训和演练,提高其应急处理能力。培训和演练能够使应急人员熟悉应急处理流程,提高应急处理效率。制定应急人员调配方案,确保在紧急情况下能够迅速响应。明确的调配方案能够确保应急人员在紧急情况下能够及时到位。

在建立应急人员队伍时,要根据工程的特点和可能出现的突发情况,确定人员的种类和数量。同时,要对应急人员进行培训和演练,提高他们的应急处理能力。在制定应急人员调配方案时,要明确调配的流程和责任人员,确保在紧急情况下能够迅速响应。

工序逻辑关系构建

各专业工序搭接安排

土建与安装工序搭接

在本项目中,土建与安装工序的合理搭接至关重要。在土建基础施工完成并达到一定强度后,及时插入安装专业的基础预埋件施工,确保安装工程能够顺利开展。这样能使安装工程在土建基础稳固的基础上有序进行,避免因基础不稳定导致的安装问题。主体结构施工过程中,土建专业为安装专业预留孔洞、预埋套管等,安装专业密切配合,避免后期打孔破坏结构。这就要求两个专业在施工过程中保持密切沟通,严格按照设计要求进行预留和预埋工作。土建墙体砌筑完成一段后,安装专业及时进行电气、给排水管道的敷设,实现同步施工,提高施工效率。这种同步施工的方式能充分利用时间和空间,减少施工周期。在屋面防水施工前,安装专业完成屋面设备基础的安装,避免防水施工后再进行基础施工对防水层造成破坏。这需要安装专业提前规划好施工进度,确保在防水施工前完成基础安装工作。

以下是土建与安装工序搭接的具体安排表格:

土建与安装工序搭接

基础预埋件施工

预留孔洞预埋套管

工序阶段

土建工作内容

安装工作内容

搭接要求

基础施工

完成基础浇筑,达到一定强度

插入基础预埋件施工

土建强度达标后及时插入安装

主体结构施工

预留孔洞、预埋套管

配合预留预埋工作

密切沟通,按设计要求进行

墙体砌筑

完成一段墙体砌筑

进行电气、给排水管道敷设

实现同步施工

屋面防水施工

准备进行防水施工

完成屋面设备基础安装

防水施工前完成基础安装

装饰与设备调试工序搭接

装饰工程与设备调试工序的合理搭接能有效保障工程质量和进度。装饰工程开始前,设备安装专业完成主要设备的安装和初步调试,确保设备运行正常,避免后期调试对装饰工程造成损坏。这就要求设备安装专业在装饰工程开始前,对设备进行全面细致的检查和调试,确保设备无故障隐患。在墙面、地面装饰施工过程中,设备安装专业进行局部的精细调试和收尾工作,与装饰工程穿插进行。这种穿插施工的方式能使两个专业在施工过程中相互配合,互不干扰。装饰工程接近尾声时,设备安装专业进行全面的系统调试,同时装饰专业进行最后的清洁和修补工作,实现无缝衔接。这需要两个专业在施工后期加强沟通,合理安排施工顺序,确保工程顺利交付。在装饰工程验收前,设备安装专业完成所有设备的调试和试运行,确保设备与装饰工程完美结合,达到交付使用的标准。这要求设备安装专业在验收前,对设备进行多次调试和试运行,确保设备性能稳定。

1)装饰工程开始前,设备安装专业完成主要设备的安装和初步调试,确保设备运行正常,避免后期调试对装饰工程造成损坏。这一阶段,设备安装专业需对设备的各项性能指标进行严格检测,确保设备符合设计要求。

2)在墙面、地面装饰施工过程中,设备安装专业进行局部的精细调试和收尾工作,与装饰工程穿插进行。此时,两个专业需合理安排施工时间和空间,避免相互影响。

3)装饰工程接近尾声时,设备安装专业进行全面的系统调试,同时装饰专业进行最后的清洁和修补工作,实现无缝衔接。这一阶段,两个专业需密切配合,确保工程整体质量。

4)在装饰工程验收前,设备安装专业完成所有设备的调试和试运行,确保设备与装饰工程完美结合,达到交付使用的标准。设备安装专业需提供详细的调试报告和试运行记录,作为验收的依据。

设备初步调试

室外工程与室内工程工序搭接

室外工程与室内工程的工序搭接对于本项目的整体进度和质量有着重要影响。室外基础工程施工时,室内主体结构同步进行,合理安排施工顺序,避免相互干扰。这就需要施工团队在施工前制定详细的施工计划,明确各专业的施工时间和范围。室外管网施工与室内给排水、电气等系统施工相互配合,确保管网连接顺畅,避免出现错接、漏接等问题。这要求两个专业在施工过程中加强沟通,严格按照设计要求进行施工。室外道路、绿化等工程施工时,室内装饰工程可进行收尾工作,合理利用施工时间,加快整体工程进度。这种同步施工的方式能充分利用资源,提高施工效率。在室外工程基本完成后,进行室内外的整体联调,确保整个工程系统的正常运行。这需要对室内外的各个系统进行全面检查和调试,确保系统之间的协调性和稳定性。

1)室外基础工程施工时,室内主体结构同步进行,合理安排施工顺序,避免相互干扰。在施工过程中,需根据现场实际情况,灵活调整施工进度,确保两个工程的顺利进行。

2)室外管网施工与室内给排水、电气等系统施工相互配合,确保管网连接顺畅,避免出现错接、漏接等问题。施工人员需严格按照施工图纸进行施工,加强质量控制。

3)室外道路、绿化等工程施工时,室内装饰工程可进行收尾工作,合理利用施工时间,加快整体工程进度。这一阶段,需合理安排施工人员和材料,确保各项工作有序进行。

4)在室外工程基本完成后,进行室内外的整体联调,确保整个工程系统的正常运行。联调过程中,需对各个系统进行全面检查和测试,及时发现并解决问题。

室外基础工程施工

室外管网施工

交叉作业协调机制

建立协调管理小组

为确保本项目交叉作业的顺利进行,建立协调管理小组至关重要。由各专业负责人组成协调管理小组,定期召开协调会议,及时解决交叉作业中出现的问题。这样能使各专业之间保持密切沟通,及时协调解决施工过程中出现的矛盾和问题。明确协调管理小组的职责和权限,确保协调工作的有效开展。协调管理小组应负责制定协调方案、监督施工进度、处理施工纠纷等工作。制定协调管理小组的工作流程和制度,规范协调工作的程序。通过明确的工作流程和制度,能提高协调工作的效率和质量。协调管理小组对交叉作业的进度、质量、安全等进行全面监督和管理。这要求协调管理小组定期对施工现场进行检查,及时发现并解决问题。

1)由各专业负责人组成协调管理小组,定期召开协调会议,及时解决交叉作业中出现的问题。协调会议应每周至少召开一次,对本周的施工情况进行总结,对下周的工作进行安排。

2)明确协调管理小组的职责和权限,确保协调工作的有效开展。协调管理小组的职责包括协调各专业之间的工作、解决施工纠纷、监督施工进度等。

3)制定协调管理小组的工作流程和制度,规范协调工作的程序。工作流程应包括问题的提出、讨论、解决等环节,制度应包括会议制度、报告制度等。

4)协调管理小组对交叉作业的进度、质量、安全等进行全面监督和管理。协调管理小组应定期对施工现场进行检查,对发现的问题及时下达整改通知,确保施工安全和质量。

制定交叉作业计划

根据工程总体进度计划,制定详细的交叉作业计划,明确各专业的施工时间、施工顺序和施工范围。这样能使各专业在施工过程中有明确的目标和方向,避免出现混乱和冲突。在交叉作业计划中,充分考虑各专业之间的相互影响,合理安排施工顺序,避免出现冲突。这需要对各专业的施工特点和要求进行深入分析,制定出科学合理的施工计划。对交叉作业计划进行动态管理,根据实际施工情况及时调整计划,确保计划的可行性和有效性。在施工过程中,可能会出现各种意外情况,需要及时对计划进行调整。将交叉作业计划传达给各专业施工人员,使其清楚了解自己的工作任务和与其他专业的配合要求。通过培训和交底等方式,确保施工人员对计划的理解和执行。

以下是交叉作业计划的具体安排表格:

专业名称

施工时间

施工顺序

施工范围

配合要求

土建专业

XXX-XXX

基础施工、主体结构施工等

建筑物基础、主体结构等

为安装专业预留孔洞、预埋套管等

安装专业

XXX-XXX

设备安装、管道敷设等

电气、给排水等系统

配合土建专业预留预埋工作

装饰专业

XXX-XXX

墙面地面装饰、屋面防水等

室内外装饰工程

与设备安装专业穿插施工

室外工程专业

XXX-XXX

道路施工、绿化工程等

室外道路、绿化等

与室内工程同步施工

设立信息沟通平台

建立信息沟通平台,如微信群、项目管理软件等,方便各专业施工人员及时沟通信息。通过信息沟通平台,施工人员可以及时了解施工进展情况、遇到的问题和需要协调的事项。要求各专业施工人员在信息沟通平台上及时发布施工进展情况、遇到的问题和需要协调的事项。这能使协调管理小组及时掌握施工动态,及时进行协调和处理。协调管理小组通过信息沟通平台及时了解交叉作业的情况,及时进行协调和处理。对信息沟通平台进行规范管理,确保信息的准确性和及时性。制定信息发布规则和审核制度,避免虚假信息和无效信息的干扰。

1)建立信息沟通平台,如微信群、项目管理软件等,方便各专业施工人员及时沟通信息。信息沟通平台应具有实时性、便捷性等特点,方便施工人员随时随地进行沟通。

2)要求各专业施工人员在信息沟通平台上及时发布施工进展情况、遇到的问题和需要协调的事项。施工人员应按照规定的格式和内容发布信息,确保信息的准确性和完整性。

3)协调管理小组通过信息沟通平台及时了解交叉作业的情况,及时进行协调和处理。协调管理小组应安排专人负责信息沟通平台的管理,及时回复施工人员的问题和请求。

4)对信息沟通平台进行规范管理,确保信息的准确性和及时性。制定信息发布规则和审核制度,对发布的信息进行审核和筛选,确保信息的质量。

信息沟通平台

施工顺序合理性验证

模拟施工过程

利用建筑信息模型(BIM)技术对施工顺序进行模拟,直观展示施工过程中各专业之间的相互关系和可能出现的问题。通过BIM技术的三维模拟功能,能清晰地看到各专业在施工过程中的空间位置和时间顺序,提前发现潜在的问题。根据模拟结果,对施工顺序进行优化和调整,确保施工顺序的合理性和可行性。这需要对模拟结果进行深入分析,结合实际施工情况进行调整。邀请各专业专家对模拟结果进行评估和论证,提出改进意见和建议。专家的意见和建议能为施工顺序的优化提供专业的参考。将模拟施工过程的结果作为施工顺序合理性验证的重要依据。通过模拟施工过程,能为施工顺序的制定提供科学的依据,提高施工效率和质量。

1)利用建筑信息模型(BIM)技术对施工顺序进行模拟,直观展示施工过程中各专业之间的相互关系和可能出现的问题。BIM技术能模拟出不同施工顺序下各专业的施工情况,帮助施工团队提前做好应对措施。

2)根据模拟结果,对施工顺序进行优化和调整,确保施工顺序的合理性和可行性。在优化过程中,需综合考虑施工进度、质量、安全等因素,制定出最佳的施工顺序。

3)邀请各专业专家对模拟结果进行评估和论证,提出改进意见和建议。专家应具有丰富的施工经验和专业知识,能对模拟结果进行客观公正的评估。

4)将模拟施工过程的结果作为施工顺序合理性验证的重要依据。在施工过程中,应严格按照模拟结果进行施工,确保施工顺序的合理性和可行性。

分析资源利用效率

对不同施工顺序下的资源利用情况进行分析,包括人力、物力、财力等方面。通过分析不同施工顺序下的资源消耗情况,能找出资源利用效率最高的施工顺序。评估资源利用效率,确保施工顺序能够充分利用资源,避免资源浪费。这需要对资源的使用情况进行全面评估,制定合理的资源分配方案。根据资源利用效率的分析结果,对施工顺序进行调整和优化,提高资源利用效率。在调整过程中,需综合考虑各种因素,确保施工顺序的合理性和可行性。在施工过程中,持续监测资源利用情况,及时发现问题并进行调整。通过实时监测资源利用情况,能及时发现资源浪费的问题,并采取相应的措施进行调整。

1)对不同施工顺序下的资源利用情况进行分析,包括人力、物力、财力等方面。分析时,需考虑资源的投入量、使用效率和产出效果等因素。

2)评估资源利用效率,确保施工顺序能够充分利用资源,避免资源浪费。评估过程中,需建立科学的评估指标体系,对资源利用效率进行量化评估。

3)根据资源利用效率的分析结果,对施工顺序进行调整和优化,提高资源利用效率。调整时,需结合实际施工情况,制定出可行的调整方案。

4)在施工过程中,持续监测资源利用情况,及时发现问题并进行调整。监测过程中,需建立完善的监测机制,及时反馈资源利用情况。

结合工程实际情况评估

充分考虑工程的特点、规模、场地条件等实际情况,对施工顺序进行综合评估。不同的工程具有不同的特点和要求,需要根据实际情况制定合适的施工顺序。分析施工顺序对工程质量、安全、进度等方面的影响,确保施工顺序符合工程实际要求。在评估过程中,需对施工顺序的各个方面进行全面分析,确保施工顺序的合理性和可行性。根据工程实际情况的变化,及时对施工顺序进行调整和优化。工程实际情况可能会随着施工进度的推进而发生变化,需要及时调整施工顺序。邀请建设单位、监理单位等相关方对施工顺序进行审核和确认,确保施工顺序得到各方的认可。相关方的审核和确认能为施工顺序的实施提供保障。

以下是结合工程实际情况评估施工顺序的具体表格:

评估因素

评估内容

评估结果

调整建议

工程特点

建筑物类型、结构形式等

根据特点确定施工重点和难点

优化施工顺序,突出重点

工程规模

建筑面积、工程量等

判断施工资源需求和施工周期

合理安排施工进度

场地条件

地形地貌、周边环境等

考虑施工场地的局限性

调整施工顺序,避免干扰

工程质量

施工工艺、质量标准等

确保施工顺序符合质量要求

优化施工工艺,提高质量

工程安全

安全风险、防护措施等

评估施工顺序的安全性

加强安全管理,降低风险

工程进度

工期要求、施工进度计划等

判断施工顺序是否满足进度要求

调整施工进度,确保工期

临时用地表规划

功能分区平面布置

临时办公区设置方案

办公区域功能划分

行政管理区域

设置独立的办公室用于管理...

汪清县综合体育场馆维修改造投标方案.docx