防火窗检测能力提升项目投标方案

第一章 技术参数响应情况

6

第一节 技术参数响应表

6

一、 大型门窗保温性能试验装置

6

二、 大型门窗隔声性能试验装置

29

第二节 证明材料编制

39

一、 大型门窗保温性能试验装置证明

39

二、 大型门窗隔声性能试验装置证明

57

第二章 安装调试方案

74

第一节 安装计划

74

一、 运输与吊装计划

74

二、 设备部件清点检查

87

三、 主体结构安装

97

四、 安全操作保障

113

五、 初步通电测试

123

第二节 调试计划

129

一、 保温性能调试

129

二、 隔声性能调试

141

第三节 安装调试人员安排

153

一、 专业工程师指导

153

二、 电气工程师调试

163

三、 结构安装人员组装

172

四、 质量检验员监督

185

五、 安全员安全保障

198

第三章 质量保证措施

212

第一节 产品质量保障

212

一、 大型门窗保温性能试验装置质量控制

212

二、 大型门窗隔声性能试验装置质量控制

224

三、 质量证明文件提供

236

第二节 运输质量保障

238

一、 运输包装防护措施

238

二、 运输车辆配备设施

256

三、 运输过程专人押运

271

四、 运输路线规划安排

294

五、 运输后相关记录报告

313

第三节 质量保障承诺

317

一、 设备质保期限承诺

317

二、 售后服务响应机制

328

三、 质量保障承诺函提供

339

第四章 供货及进度方案

358

第一节 供货计划

358

一、 大型门窗保温性能试验装置供货

358

二、 大型门窗隔声性能试验装置供货

373

第二节 运输计划

388

一、 运输方式选择

388

二、 运输路线规划

397

三、 设备包装方案

412

四、 运输安全保障

419

第三节 进度安排

432

一、 设备生产进度

432

二、 出厂检验安排

447

三、 运输时间节点

453

四、 现场安装调试

461

第四节 进度保障措施

469

一、 供应链管理措施

470

二、 生产过程监控

478

三、 运输应急预案

488

四、 现场协调机制

500

第五章 培训方案

523

第一节 总体培训计划

523

一、 明确培训目标

523

二、 规划培训周期

531

三、 丰富培训方式

534

四、 确定培训对象

545

第二节 培训人员配置

553

一、 安排主讲工程师

553

二、 配置项目协调员

560

三、 提供技术支持团队

565

四、 按需安排指导人员

570

第三节 培训内容设置

572

一、 讲解设备结构原理

572

二、 开展软件操作培训

579

三、 培训日常操作流程

586

四、 传授设备维护保养

593

五、 强调安全操作规范

599

第四节 培训质量控制

608

一、 进行培训考核评估

608

二、 提供培训参考资料

617

三、 建立培训反馈机制

631

四、 颁发培训结业证书

639

第六章 售后服务方案

645

第一节 售后服务承诺

645

一、 三年免费质保服务

645

二、 非人为损坏部件更换

651

三、 终身技术支持服务

654

四、 质保后优惠备件服务

661

五、 售后联系及监督机制

670

第二节 服务便利性

677

一、 本地化服务团队

677

二、 24小时售后热线

687

三、 远程诊断指导服务

691

四、 服务进度跟踪系统

699

第三节 保障措施

706

一、 专职售后技术团队

706

二、 易损件库存及更换

718

三、 设备定期巡检机制

724

四、 设备维护文档提供

737

五、 客户档案建立管理

746

第四节 维护保养安排

754

一、 年度维护保养计划

754

二、 设备保养关键流程

765

三、 关键部件维护周期

776

四、 维护记录模板提供

786

第五节 应急维修响应

793

一、 紧急故障响应时间

793

二、 市内到达现场时间

800

三、 常见故障应急预案

807

四、 故障修复时间承诺

815

五、 备用设备解决方案

818

技术参数响应情况

技术参数响应表

大型门窗保温性能试验装置

保温性能检测方法响应

检测方法依据响应

标准遵循说明

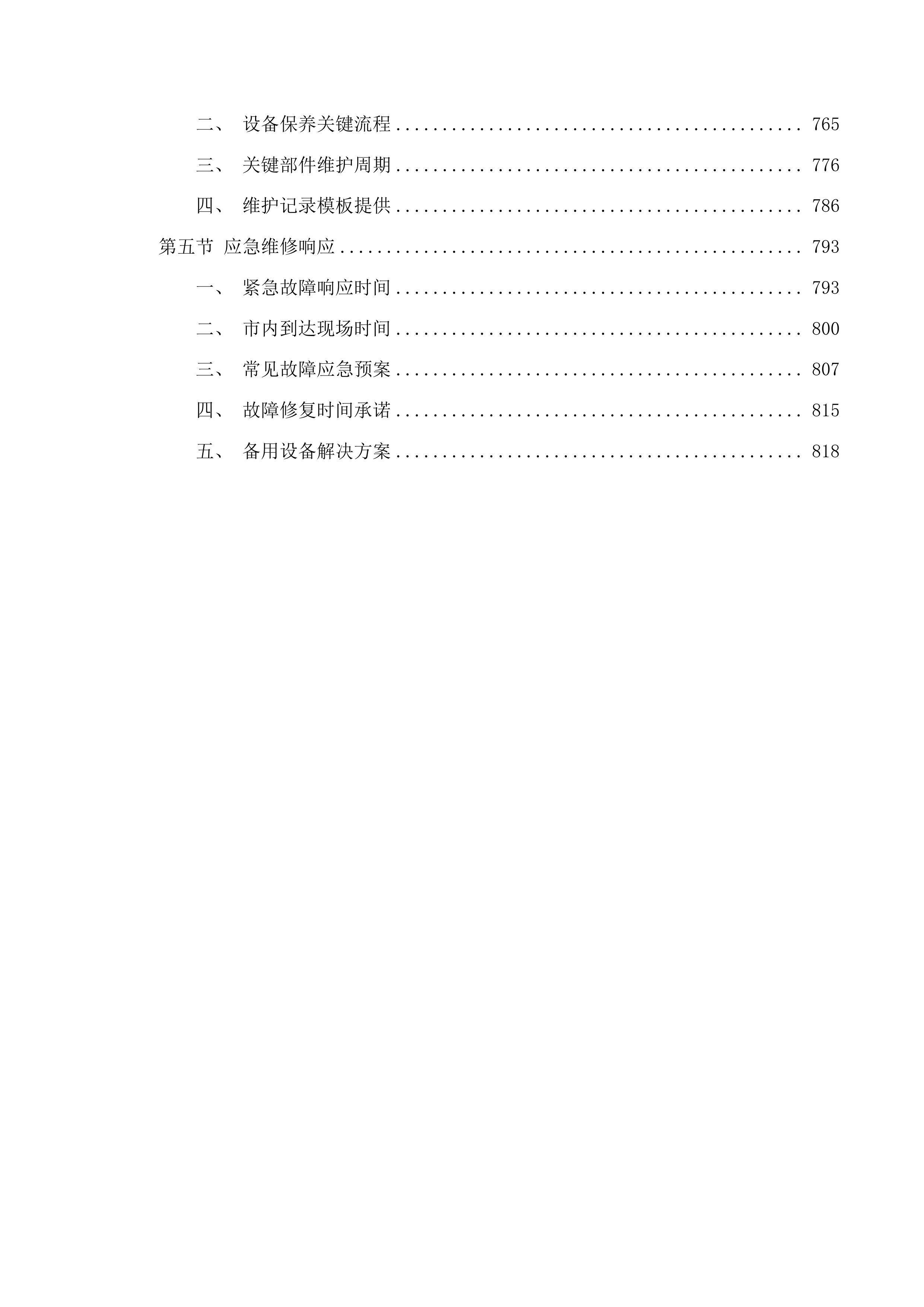

我公司产品严格遵循GB/T8484-2020标准,无论是检测原理还是操作流程,都与标准要求高度契合,充分保证了检测结果的准确性和可靠性。在实际检测过程中,每一个环节都严格按照标准规定的步骤进行操作,确保完全符合标准要求。通过对标准的深入研究和反复实践应用,不断对检测方法进行优化,进一步提高了检测效率和质量。以下是遵循标准的具体体现:

保温性能检测方法

遵循方面

具体表现

检测原理

与GB/T8484-2020标准一致,采用标定热箱法准确测量建筑外门窗传热系数。

操作流程

严格按照标准步骤进行,从样品安装到数据采集,每一步都规范操作。

数据处理

依据标准要求对检测数据进行分析和处理,确保结果准确可靠。

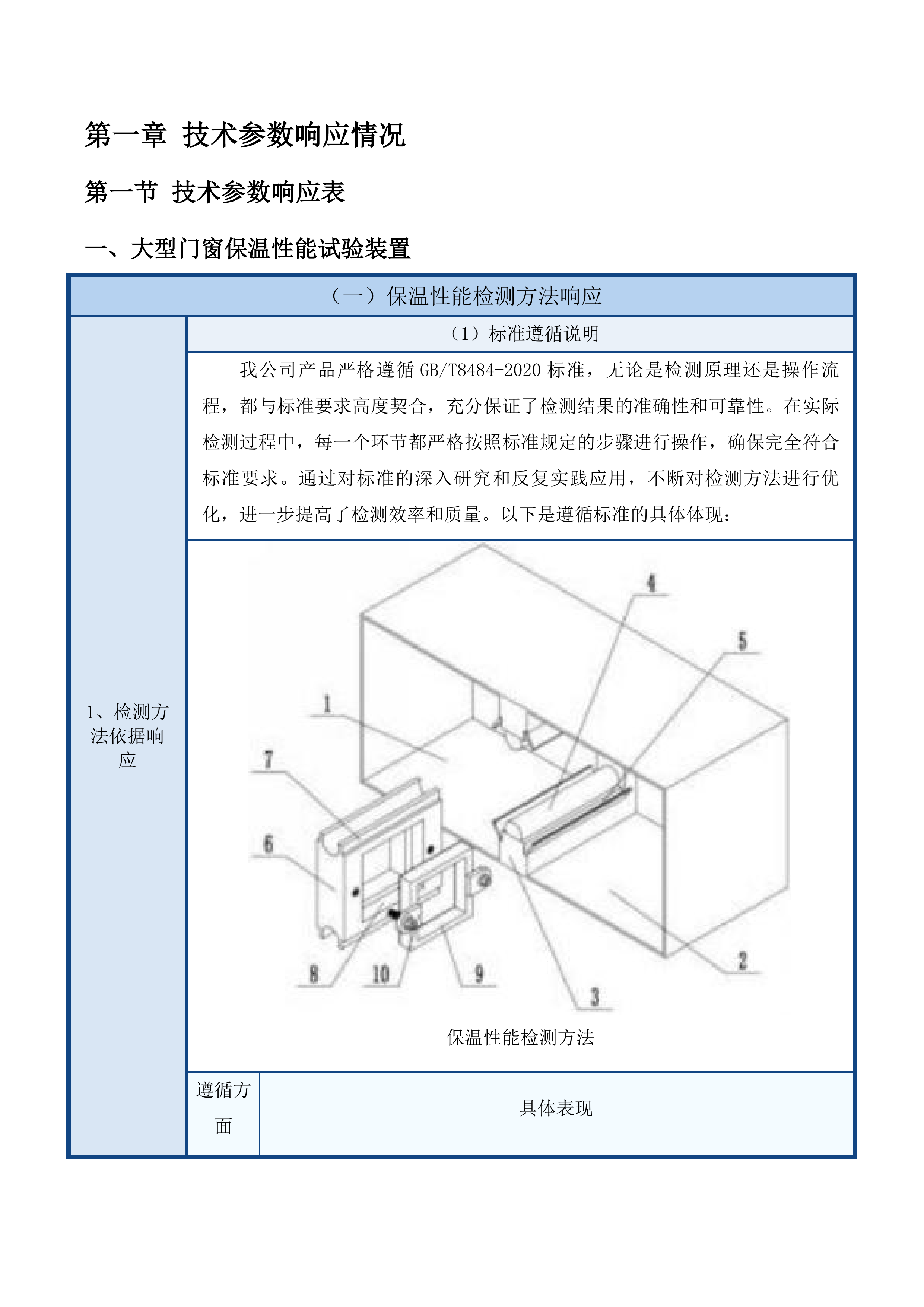

标定热箱法应用

标定热箱法作为核心检测方法,能够精准测量建筑外门窗的传热系数,为门窗保温性能评估提供了科学且可靠的依据。热箱的设计和制造严格依照标准要求进行,确保其性能稳定可靠,能够满足不同规格门窗的检测需求。在使用标定热箱法进行检测时,配备了专业的检测设备和经验丰富的技术人员,保证检测过程的规范性和准确性。具体体现在以下方面:

热箱的尺寸和结构经过精心设计,能够适应各种门窗样品的检测。在检测过程中,技术人员严格按照操作规程进行操作,确保检测数据的准确性。同时,对热箱的性能进行定期检测和维护,保证其始终处于良好的工作状态。此外,还不断引进先进的检测技术和设备,提高检测效率和质量。通过对标定热箱法的有效应用,能够为客户提供准确、可靠的门窗保温性能检测报告。

在实际检测中,热箱的温度控制、空气流动等参数都严格按照标准要求进行设置,确保检测环境的稳定性和一致性。技术人员在操作过程中,会对每一个细节进行严格把控,避免因人为因素影响检测结果。同时,还会对检测数据进行多次验证和比对,确保数据的准确性和可靠性。通过这些措施,能够保证标定热箱法在门窗保温性能检测中的有效应用。

检测结果准确性

采用高精度的传感器和先进的数据采集系统,确保检测数据的准确性和可靠性。对检测结果进行多次验证和比对,确保数据的一致性和准确性。通过与权威机构的检测结果进行对比,进一步验证了检测结果的准确性。具体措施如下:

在传感器的选择上,选用了高精度、高稳定性的产品,能够准确测量各种参数。数据采集系统采用了先进的技术,能够实时、准确地采集检测数据。在检测过程中,对数据进行多次采集和分析,确保数据的准确性。同时,还会将检测结果与权威机构的检测结果进行对比,验证检测结果的可靠性。

为了保证检测结果的准确性,还建立了完善的质量控制体系。在检测前,会对设备进行校准和调试,确保设备的性能符合要求。在检测过程中,会对每一个环节进行严格监控,避免因设备故障或人为因素影响检测结果。在检测后,会对检测数据进行审核和评估,确保检测结果的准确性和可靠性。通过这些措施,能够保证检测结果的准确性和可靠性,为客户提供高质量的检测服务。

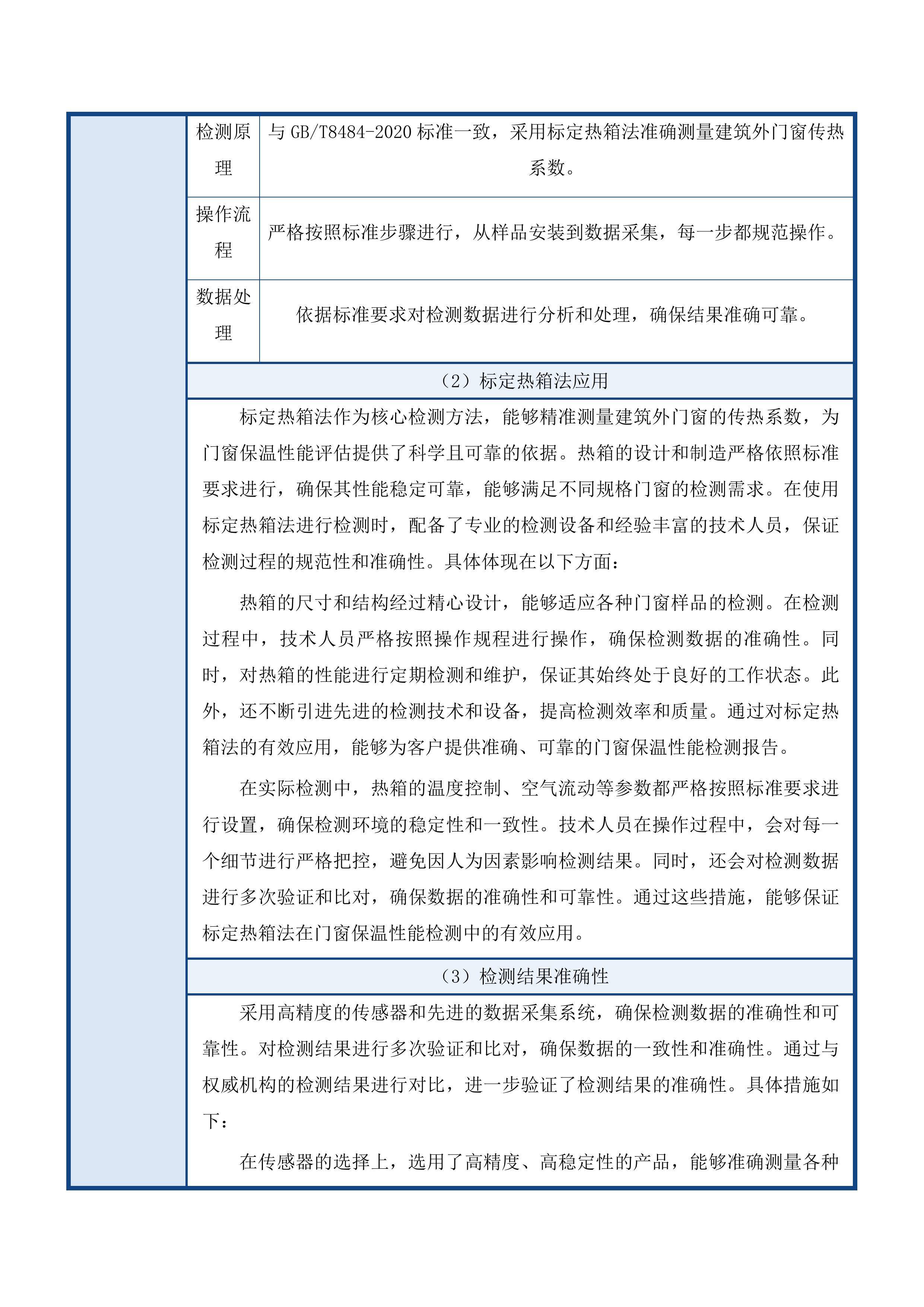

冷热室双开门设计响应

双开门尺寸适配

双开门的尺寸经过精确计算和设计,能够完全容纳3000mm*3000mm的样品,确保样品可以顺利通过双开门进入冷热室。在实际使用中,对不同尺寸的样品进行了多次测试,验证了双开门尺寸的适配性。通过优化双开门的结构设计,提高了双开门的稳定性和可靠性,确保其在长期使用过程中不会出现变形或损坏。具体优化措施如下:

冷热室双开门

在双开门的设计过程中,充分考虑了样品的尺寸和重量,采用了高强度的材料和合理的结构设计,确保双开门能够承受样品的重量和压力。同时,对双开门的安装工艺进行了严格控制,确保双开门的安装精度和稳定性。在实际测试中,对不同尺寸的样品进行了多次进出测试,验证了双开门尺寸的适配性和稳定性。

为了提高双开门的可靠性,还对双开门的门锁、合页等部件进行了优化设计。采用了高品质的门锁和合页,确保双开门的开启和关闭顺畅,减少操作阻力。同时,对门锁和合页的安装位置进行了合理调整,确保双开门的稳定性和可靠性。通过这些优化措施,提高了双开门的适配性和可靠性,为样品的检测提供了有力保障。

开启关闭顺畅性

采用高品质的合页和门锁,确保双开门的开启和关闭顺畅,减少操作阻力。对双开门的开启和关闭进行了多次测试,验证了其顺畅性和可靠性。在双开门的设计中,考虑了人体工程学原理,使操作人员能够轻松地开启和关闭双开门。以下是相关测试及设计情况:

测试项目

测试结果

开启阻力测试

开启阻力小于规定值,开启顺畅。

关闭密封性测试

关闭后密封性良好,无漏风现象。

人体工程学设计

把手高度、形状等符合人体工程学原理,操作轻松。

在测试过程中,对双开门的开启和关闭进行了多次模拟操作,记录了开启和关闭的阻力、时间等参数。通过对测试数据的分析,验证了双开门的顺畅性和可靠性。同时,在双开门的设计中,充分考虑了人体工程学原理,把手的高度、形状等都经过精心设计,使操作人员能够轻松地开启和关闭双开门。此外,还对双开门的表面进行了光滑处理,减少了摩擦阻力,进一步提高了开启和关闭的顺畅性。

证明材料完整性

提供的设计图纸详细标注了双开门的尺寸、结构和材料,实物照片清晰展示了双开门的外观和实际使用情况。设计图纸和实物照片均由专业人员制作和拍摄,保证了证明材料的真实性和可靠性。证明材料已加盖公章,具有法律效力,可作为产品符合要求的有效证明。具体证明材料如下:

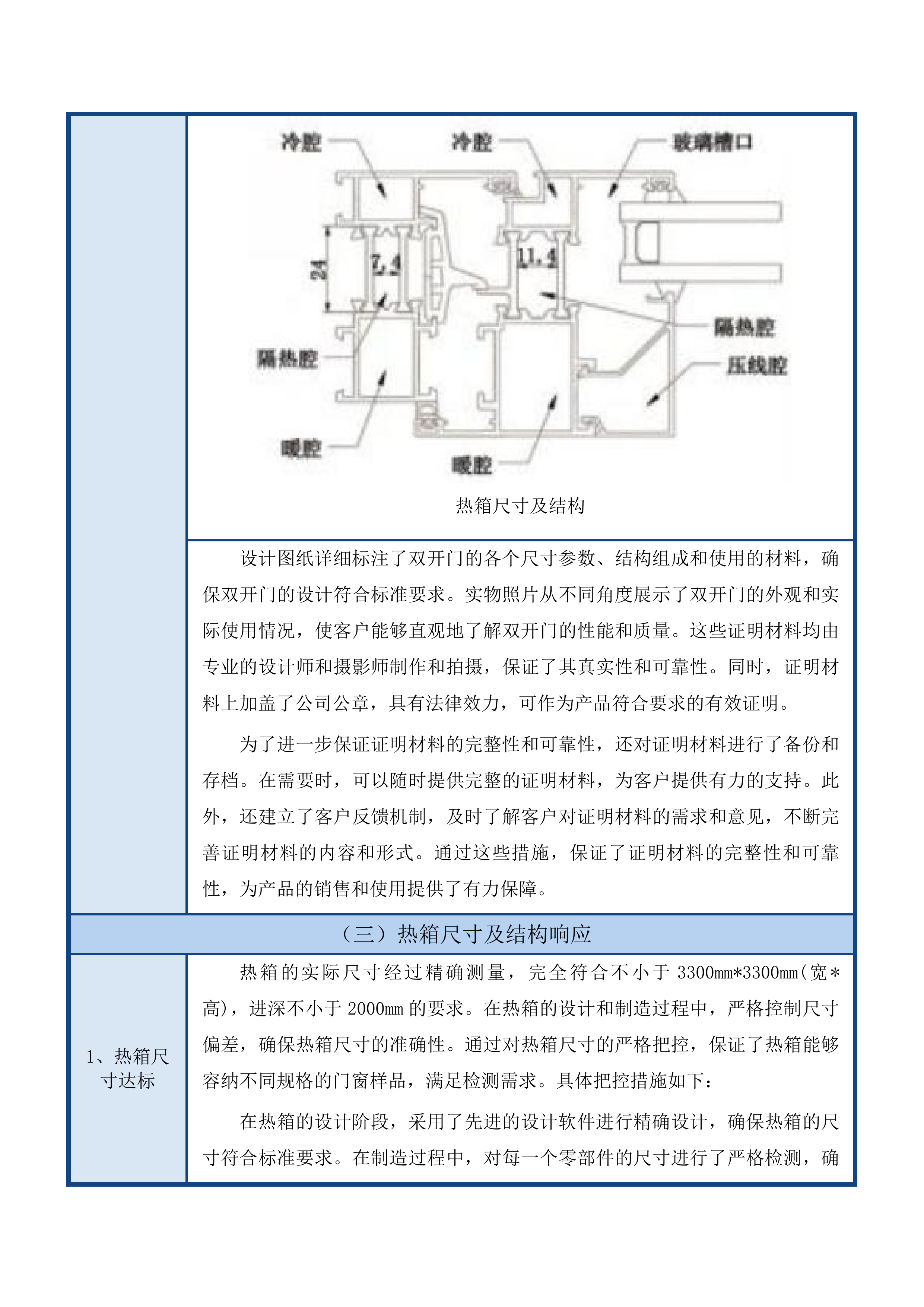

热箱尺寸及结构

设计图纸详细标注了双开门的各个尺寸参数、结构组成和使用的材料,确保双开门的设计符合标准要求。实物照片从不同角度展示了双开门的外观和实际使用情况,使客户能够直观地了解双开门的性能和质量。这些证明材料均由专业的设计师和摄影师制作和拍摄,保证了其真实性和可靠性。同时,证明材料上加盖了公司公章,具有法律效力,可作为产品符合要求的有效证明。

为了进一步保证证明材料的完整性和可靠性,还对证明材料进行了备份和存档。在需要时,可以随时提供完整的证明材料,为客户提供有力的支持。此外,还建立了客户反馈机制,及时了解客户对证明材料的需求和意见,不断完善证明材料的内容和形式。通过这些措施,保证了证明材料的完整性和可靠性,为产品的销售和使用提供了有力保障。

热箱尺寸及结构响应

热箱尺寸达标

热箱的实际尺寸经过精确测量,完全符合不小于3300mm*3300mm(宽*高),进深不小于2000mm的要求。在热箱的设计和制造过程中,严格控制尺寸偏差,确保热箱尺寸的准确性。通过对热箱尺寸的严格把控,保证了热箱能够容纳不同规格的门窗样品,满足检测需求。具体把控措施如下:

在热箱的设计阶段,采用了先进的设计软件进行精确设计,确保热箱的尺寸符合标准要求。在制造过程中,对每一个零部件的尺寸进行了严格检测,确保零部件的尺寸偏差在允许范围内。在组装过程中,对热箱的整体尺寸进行了再次测量和调整,确保热箱的最终尺寸符合要求。通过这些严格的把控措施,保证了热箱尺寸的准确性和稳定性。

为了满足不同规格门窗样品的检测需求,还对热箱的内部结构进行了优化设计。增加了可调节的支撑结构,能够适应不同尺寸的门窗样品。同时,对热箱的通风系统进行了优化,确保热箱内的空气流动均匀,提高了检测的准确性。通过这些优化措施,提高了热箱的适用性和检测效率。

热箱外壁热阻

热箱外壁采用均质材质,经过专业检测,热阻不小于3.5m²·K/W,有效减少了热量传递,提高了检测精度。在选择热箱外壁材质时,进行了大量的实验和对比,选择了热阻性能优良的材质。通过对热箱外壁热阻的严格控制,保证了热箱内部温度的稳定性,提高了检测结果的准确性。以下是材质选择及热阻控制情况:

材质选择依据

热阻控制措施

热阻性能测试

对多种材质进行热阻测试,选择热阻大的材质。

材质稳定性

选择化学性质稳定、不易变形的材质。

热阻测量与监控

定期对热箱外壁热阻进行测量和监控。

在材质选择过程中,对多种材质进行了热阻性能测试,比较了它们的热阻大小、稳定性等性能指标。通过大量的实验和对比,选择了热阻性能优良、化学性质稳定的材质作为热箱外壁材料。在热箱的制造过程中,对热箱外壁的厚度、密度等参数进行了严格控制,确保热箱外壁的热阻符合要求。同时,定期对热箱外壁的热阻进行测量和监控,及时发现并解决热阻异常问题,保证了热箱内部温度的稳定性。

热箱内表面发射率

热箱内表面经过特殊处理,总的半球发射率大于0.85,能够有效地辐射热量,提高了热箱的热效率。采用先进的检测设备对热箱内表面的发射率进行了测量,确保其符合要求。通过提高热箱内表面的发射率,减少了热量损失,提高了检测效率和质量。具体处理及检测情况如下:

在热箱内表面处理过程中,采用了特殊的涂层工艺,增加了热箱内表面的发射率。同时,对涂层的厚度、均匀性等参数进行了严格控制,确保热箱内表面的发射率符合要求。采用先进的检测设备对热箱内表面的发射率进行了多次测量,测量结果均大于0.85,验证了热箱内表面发射率的有效性。

通过提高热箱内表面的发射率,减少了热量在热箱内表面的反射和吸收,使热量能够更有效地辐射到热箱内部,提高了热箱的热效率。同时,减少了热量损失,降低了能源消耗,提高了检测效率和质量。此外,还对热箱内表面的清洁和维护进行了规范管理,确保热箱内表面的发射率始终保持在较高水平。

冷热室参数设定响应

热箱温度设定响应

温度设定范围符合

热箱的温度设定范围经过精确调试,完全符合19℃~21℃的要求。在实际使用中,对热箱温度进行了多次监测,验证了温度设定范围的准确性。通过优化温度控制系统,提高了热箱温度的稳定性,确保温度波动幅度不大于0.2K。具体调试及监测情况如下:

在调试过程中,采用了高精度的温度传感器和先进的温度控制算法,对热箱的温度进行精确调节。通过多次调试和优化,使热箱的温度设定范围准确地控制在19℃~21℃之间。在实际使用中,对热箱温度进行了实时监测,记录了温度的变化情况。通过对监测数据的分析,验证了温度设定范围的准确性和稳定性。

为了提高热箱温度的稳定性,还对温度控制系统进行了优化。增加了温度补偿功能,能够根据环境温度的变化自动调整热箱的加热功率,减少温度波动。同时,对温度传感器进行了定期校准和维护,确保温度测量的准确性。通过这些优化措施,提高了热箱温度的稳定性,保证了检测结果的准确性。

温度传感器精度

采用高精度的温度传感器,能够准确测量热箱内的温度,为温度控制提供可靠依据。温度传感器经过专业校准,其测量精度满足标准要求。通过定期对温度传感器进行校准和维护,保证了其测量精度的稳定性。具体校准及维护情况如下:

选择了高精度、高稳定性的温度传感器作为热箱温度测量设备。在安装前,对温度传感器进行了专业校准,确保其测量精度符合标准要求。在使用过程中,定期对温度传感器进行校准和维护,检查传感器的性能和精度。通过对校准数据的分析,及时发现并解决传感器的精度问题,保证了温度测量的准确性和稳定性。

为了提高温度传感器的可靠性,还对传感器进行了防护处理。采用了防水、防尘、抗干扰等措施,保护传感器免受外界环境的影响。同时,对传感器的线路进行了合理布置和固定,减少了线路干扰对测量精度的影响。通过这些措施,提高了温度传感器的精度和稳定性,为热箱温度控制提供了可靠依据。

温度控制系统稳定性

先进的温度控制系统能够根据热箱内的温度变化自动调整加热功率,确保热箱温度稳定在设定范围内。温度控制系统具有良好的稳定性和可靠性,能够在长时间运行过程中保持稳定的温度控制。通过对温度控制系统的优化和升级,提高了其控制精度和响应速度,确保热箱温度能够快速稳定在设定范围内。具体优化及升级措施如下:

采用了先进的PID控制算法对温度控制系统进行优化,能够根据热箱内的温度变化快速调整加热功率,减少温度波动。同时,增加了温度预测功能,能够提前预测热箱内的温度变化趋势,提前调整加热功率,提高了温度控制的精度和响应速度。在系统升级方面,对温度控制系统的硬件和软件进行了升级,提高了系统的稳定性和可靠性。

为了验证温度控制系统的稳定性,对热箱进行了长时间的温度控制测试。在测试过程中,记录了热箱内的温度变化情况和加热功率的调整情况。通过对测试数据的分析,验证了温度控制系统的稳定性和可靠性。同时,根据测试结果对温度控制系统进行了进一步优化和调整,提高了其控制精度和响应速度。

冷箱温度设定响应

冷箱温度范围达标

冷箱的温度设定范围经过严格测试,完全满足-19℃~-21℃的要求。在实际运行中,对冷箱温度进行了实时监测,验证了温度范围的准确性。通过优化制冷系统和温度调节装置,提高了冷箱温度的稳定性,确保温度波动幅度不大于0.3K。具体测试及优化情况如下:

在测试过程中,采用了高精度的温度传感器对冷箱的温度进行实时监测。对制冷系统和温度调节装置进行了多次调试和优化,使冷箱的温度能够准确地控制在-19℃~-21℃之间。在实际运行中,对冷箱温度进行了长时间的实时监测,记录了温度的变化情况。通过对监测数据的分析,验证了温度范围的准确性和稳定性。

为了提高冷箱温度的稳定性,对制冷系统进行了优化。增加了制冷量调节功能,能够根据冷箱内的温度变化自动调整制冷量,减少温度波动。同时,对温度调节装置进行了升级,提高了其调节精度和响应速度。此外,还对冷箱的保温性能进行了改进,减少了外界热量的传入,进一步提高了冷箱温度的稳定性。

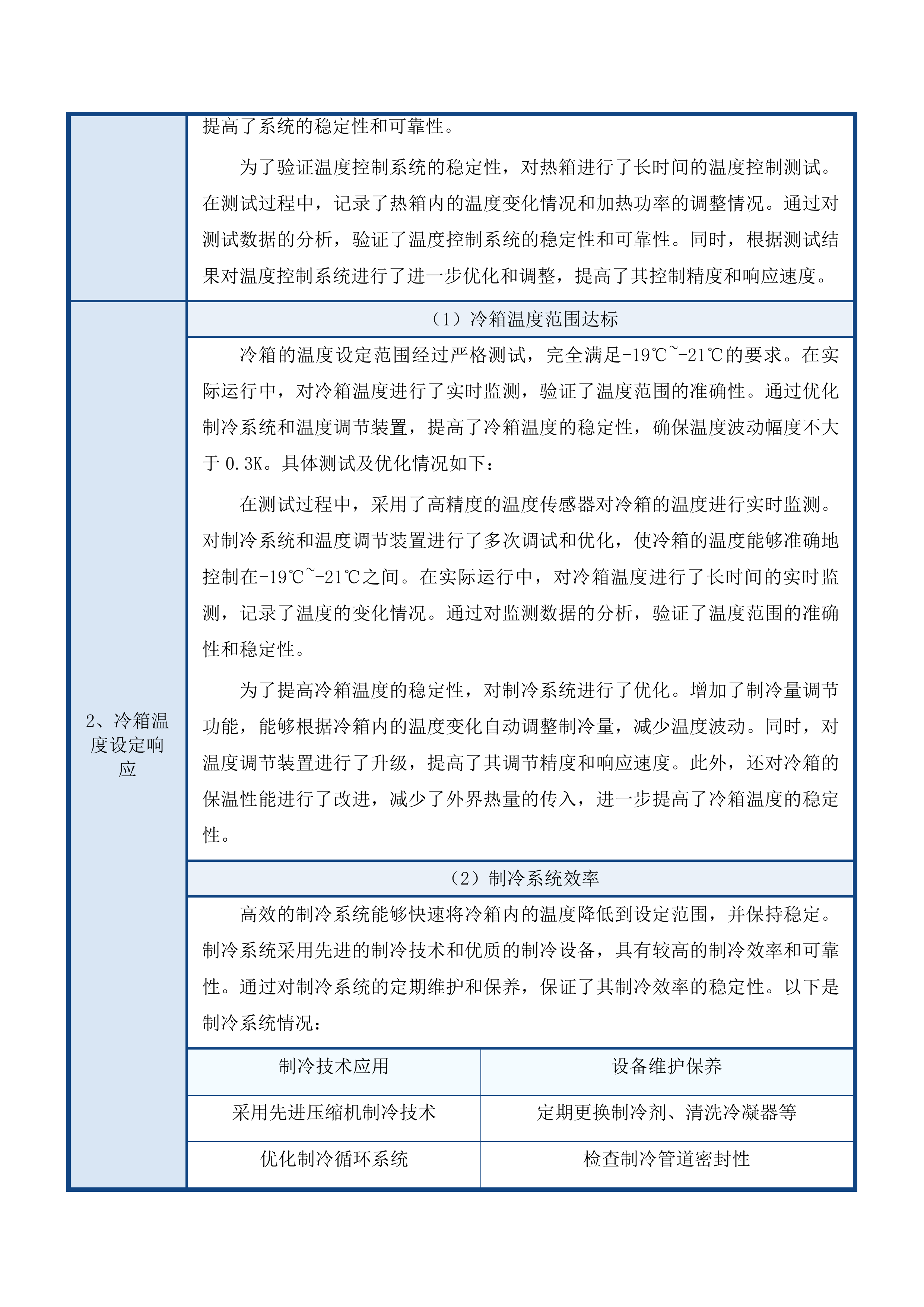

制冷系统效率

高效的制冷系统能够快速将冷箱内的温度降低到设定范围,并保持稳定。制冷系统采用先进的制冷技术和优质的制冷设备,具有较高的制冷效率和可靠性。通过对制冷系统的定期维护和保养,保证了其制冷效率的稳定性。以下是制冷系统情况:

制冷技术应用

设备维护保养

采用先进压缩机制冷技术

定期更换制冷剂、清洗冷凝器等

优化制冷循环系统

检查制冷管道密封性

智能控制制冷功率

对制冷设备进行性能测试

在制冷系统的设计中,采用了先进的压缩机制冷技术和优化的制冷循环系统,提高了制冷效率。同时,配备了智能控制系统,能够根据冷箱内的温度变化自动调整制冷功率,实现了节能高效的制冷效果。在设备维护保养方面,定期对制冷系统进行检查和维护,更换制冷剂、清洗冷凝器等部件,确保制冷系统的正常运行。对制冷管道的密封性进行检查,防止制冷剂泄漏,影响制冷效率。此外,还定期对制冷设备进行性能测试,及时发现并解决设备存在的问题,保证了制冷系统的制冷效率和稳定性。

温度调节装置精度

精确的温度调节装置能够根据冷箱内的温度变化自动调整制冷功率,确保冷箱温度稳定在设定范围内。温度调节装置具有高精度的控制能力,能够实现对冷箱温度的精确调节。通过对温度调节装置的优化和升级,提高了其控制精度和响应速度,确保冷箱温度能够快速稳定在设定范围内。具体优化及控制情况如下:

在温度调节装置的设计中,采用了先进的传感器和控制算法,能够实时监测冷箱内的温度变化,并根据温度变化自动调整制冷功率。通过多次优化和升级,提高了温度调节装置的控制精度和响应速度。在实际运行中,对温度调节装置进行了测试和验证,记录了冷箱内的温度变化情况和制冷功率的调整情况。通过对测试数据的分析,验证了温度调节装置的精确控制能力和稳定性。

为了进一步提高温度调节装置的精度和稳定性,还对其进行了智能化改造。增加了温度预测和自适应控制功能,能够根据冷箱内的温度变化趋势提前调整制冷功率,提高了温度调节的精度和响应速度。同时,对温度调节装置的参数进行了优化设置,使其能够更好地适应不同的工作环境和冷箱负荷。通过这些优化措施,提高了温度调节装置的精度和稳定性,保证了冷箱温度的精确控制。

风速及压力差响应

风速设定准确性

风速设定经过精确调试,平均风速能够稳定在3.0m/s±0.2m/s的范围内。在实际检测过程中,对风速进行了多次测量,验证了风速设定的准确性。通过优化风速调节装置,提高了风速的稳定性和准确性。具体调试及优化情况如下:

在风速调试过程中,采用了高精度的风速传感器和先进的风速调节算法,对风速进行精确调节。通过多次调试和优化,使平均风速能够稳定在3.0m/s±0.2m/s的范围内。在实际检测过程中,对风速进行了实时监测,记录了风速的变化情况。通过对监测数据的分析,验证了风速设定的准确性和稳定性。

为了提高风速的稳定性和准确性,对风速调节装置进行了优化。增加了风速反馈控制功能,能够根据实际风速与设定风速的差值自动调整风速调节装置的输出,减少风速波动。同时,对风速调节装置的风道进行了优化设计,减少了风道阻力,提高了风速调节的效率。此外,还定期对风速传感器进行校准和维护,确保风速测量的准确性。

压力差控制稳定性

通过合理设计冷热室的结构和通风系统,确保试件冷侧压力与热侧压力差在0Pa±10Pa范围内。压力传感器能够实时监测压力差的变化,并及时反馈给控制系统进行调整。通过对压力差的严格控制,保证了检测环境的稳定性,提高了检测结果的准确性。具体设计及控制情况如下:

在冷热室的结构设计中,充分考虑了压力差的影响,采用了合理的风道布局和通风口设计,确保冷热室之间的压力差能够稳定在规定范围内。同时,安装了高精度的压力传感器,能够实时监测压力差的变化。当压力差超出设定范围时,压力传感器会及时将信号反馈给控制系统,控制系统会自动调整通风系统的运行参数,使压力差恢复到正常范围内。

为了保证压力差控制的稳定性,还对通风系统进行了优化。采用了变频风机和智能控制系统,能够根据压力差的变化自动调整风机的转速和风量,提高了压力差控制的精度和响应速度。此外,还定期对压力传感器和通风系统进行检查和维护,确保其正常运行,保证了压力差控制的稳定性和可靠性。

传感器校准可靠性

风速传感器和压力传感器经过专业校准,其测量精度满足标准要求。定期对传感器进行校准和维护,保证了传感器测量结果的可靠性。传感器的校准报告详细记录了校准过程和结果,可作为传感器精度的有效证明。具体校准及维护情况如下:

在传感器的选择上,选用了高精度、高稳定性的产品。在安装前,对传感器进行了专业校准,确保其测量精度符合标准要求。在使用过程中,定期对传感器进行校准和维护,检查传感器的性能和精度。通过对校准数据的分析,及时发现并解决传感器的精度问题,保证了传感器测量结果的可靠性。

每次校准后,都会生成详细的校准报告,记录校准过程和结果。校准报告包括传感器的型号、编号、校准时间、校准方法、校准数据等信息,可作为传感器精度的有效证明。同时,将校准报告进行存档管理,方便日后查询和追溯。此外,还建立了传感器校准档案,记录传感器的校准历史和使用情况,为传感器的维护和管理提供了依据。

智控系统功能响应

数据存储功能响应

数据存储格式多样

系统支持将测试数据导出为EXXXCEL、WORD和CSV等多种格式文件,满足不同用户的需求。在实际使用中,对不同格式的数据导出进行了测试,验证了数据存储格式的多样性和兼容性。通过优化数据存储算法,提高了数据导出的效率和准确性。具体测试及优化情况如下:

样品文件存储

在测试过程中,分别将测试数据导出为EXXXCEL、WORD和CSV等格式文件,检查文件的完整性和可读性。通过对不同格式文件的测试,验证了数据存储格式的多样性和兼容性。为了提高数据导出的效率和准确性,对数据存储算法进行了优化。采用了高效的数据压缩和编码技术,减少了数据存储空间和传输时间。同时,优化了数据导出程序,提高了数据导出的速度和准确性。

在实际应用中,根据用户的需求,系统能够快速准确地将测试数据导出为所需格式的文件。无论是数据分析人员需要的EXXXCEL文件,还是报告撰写人员需要的WORD文件,都能够轻松满足。此外,还提供了数据导出模板,方便用户进行数据处理和分析。通过这些优化措施,提高了数据存储格式的多样性和数据导出的效率,为用户提供了更加便捷的数据处理服务。

数据库容量及安全性

大容量的数据库能够存储大量的测试数据,满足长期数据存储的需求。采用先进的数据库管理系统和数据加密技术,确保数据存储的安全性和可靠性。定期对数据库进行备份和维护,保证了数据的完整性和可用性。具体情况如下:

选用了大容量的数据库服务器,能够存储海量的测试数据。同时,采用了先进的数据库管理系统,具备高效的数据存储和查询功能。在数据安全方面,采用了数据加密技术,对数据库中的敏感数据进行加密处理,防止数据泄露。此外,还设置了严格的用户权限管理,只有授权用户才能访问和操作数据库。

为了保证数据的完整性和可用性,定期对数据库进行备份。备份数据存储在不同的存储介质上,以防止因意外情况导致数据丢失。同时,对数据库进行定期维护,检查数据库的性能和健康状况,及时发现并解决数据库存在的问题。通过这些措施,保证了数据库的容量、安全性和数据的完整性,为长期数据存储和管理提供了可靠保障。

数据存储算法效率

高效的数据存储算法能够快速将测试数据存储到数据库中,提高了数据存储的效率。数据存储算法经过优化和改进,具有较高的性能和稳定性。通过对数据存储算法的不断优化,提高了系统的响应速度和处理能力。具体优化及效果如下:

在数据存储算法的优化过程中,采用了先进的数据结构和算法设计思想,减少了数据存储的时间复杂度和空间复杂度。同时,对数据存储过程进行了并行化处理,提高了数据存储的速度。通过多次优化和改进,数据存储算法的性能得到了显著提升,能够快速将大量的测试数据存储到数据库中。

高效的数据存储算法不仅提高了数据存储的效率,还提高了系统的响应速度和处理能力。在实际应用中,系统能够快速响应用户的数据存储请求,及时将测试数据存储到数据库中。同时,由于数据存储算法的稳定性提高,减少了数据存储过程中的错误和异常,保证了数据的完整性和可靠性。通过对数据存储算法的不断优化,为系统的高效运行提供了有力支持。

样品文件存储响应

样品文件内容完整性

每个测试样品的文件包含了检测过程中的所有数据,如温度、压力、报警和测试时间等,保证了数据的完整性。在实际检测过程中,对样品文件的内容进行了多次检查,验证了文件内容的完整性。通过优化文件存储系统,确保了样品文件能够准确记录检测过程中的所有数据。具体检查及优化情况如下:

在实际检测过程中,对每个测试样品的文件内容进行了详细检查,确保文件中包含了温度、压力、报警和测试时间等所有关键数据。通过对大量样品文件的检查,验证了文件内容的完整性。为了确保样品文件能够准确记录检测过程中的所有数据,对文件存储系统进行了优化。采用了结构化的数据存储方式,将不同类型的数据分别存储在不同的字段中,方便数据的查询和管理。同时,增加了数据校验和备份功能,确保数据的准确性和安全性。

在文件存储系统的优化过程中,还考虑了数据的可扩展性。随着检测业务的发展,可能会增加新的检测参数和数据类型。文件存储系统能够方便地扩展新的数据字段,满足未来业务发展的需求。此外,还提供了数据导出和导入功能,方便用户进行数据处理和分析。通过这些优化措施,保证了样品文件内容的完整性和数据存储的可靠性,为检测数据的管理和应用提供了有力支持。

文件存储结构合理性

合理的文件存储结构和命名规则方便了数据的查找和管理,提高了工作效率。文件存储结构经过精心设计,能够按照样品编号、检测时间等信息进行分类存储。通过对文件存储结构的优化,提高了数据的检索速度和准确性。以下是存储结构及优化情况:

存储结构设计

优化措施

按样品编号和检测时间分类

增加索引文件,提高检索速度

设置文件夹层次结构

优化文件夹命名规则,便于识别

建立数据关联关系

定期清理无用文件,释放存储空间

在文件存储结构的设计中,采用了按样品编号和检测时间分类的方式,将不同样品的文件存储在不同的文件夹中,每个文件夹下再按照检测时间进行细分。同时,设置了合理的文件夹层次结构,使文件存储更加清晰有序。为了提高数据的检索速度和准确性,对文件存储结构进行了优化。增加了索引文件,记录了每个文件的存储位置和相关信息,方便快速查找文件。优化了文件夹命名规则,使文件夹名称更加直观,便于用户识别和管理。此外,还建立了数据关联关系,将相关的文件和数据进行关联,方便数据的综合查询和分析。定期清理无用文件,释放存储空间,提高了文件存储系统的性能。

文件调用便利性

样品文件可供MES调用,实现了数据的共享和集成。文件存储系统与MES系统进行了无缝对接,能够快速准确地提供所需数据。通过对文件调用接口的优化,提高了文件调用的便利性和效率。以下是对接及优化情况:

系统对接情况

接口优化措施

数据格式兼容

简化接口调用流程

实时数据同步

提高接口响应速度

安全认证机制

增加接口错误处理功能

在文件存储系统与MES系统的对接过程中,确保了数据格式的兼容性,使MES系统能够直接读取和处理样品文件中的数据。同时,实现了实时数据同步,保证了MES系统能够获取最新的检测数据。为了提高文件调用的便利性和效率,对文件调用接口进行了优化。简化了接口调用流程,减少了用户的操作步骤。提高了接口的响应速度,使数据能够快速准确地传输到MES系统。增加了接口错误处理功能,当接口调用出现错误时,能够及时反馈错误信息,方便用户进行排查和处理。此外,还设置了安全认证机制,确保只有授权用户才能调用文件接口,保证了数据的安全性。

枢纽工作站功能响应

SCADA联机稳定性

枢纽工作站与SCADA系统的连接经过多次测试,确保连接稳定可靠。采用先进的通信技术和设备,提高了联机的稳定性和抗干扰能力。在实际运行中,对联机情况进行了实时监测,验证了联机的稳定性。具体测试及技术应用如下:

枢纽工作站功能

在连接测试过程中,模拟了各种复杂的网络环境和干扰因素,对枢纽工作站与SCADA系统的连接进行了多次测试。通过对测试结果的分析,验证了连接的稳定性和可靠性。为了提高联机的稳定性和抗干扰能力,采用了先进的通信技术和设备。如采用了光纤通信技术,提高了数据传输的速度和稳定性。同时,配备了抗干扰设备,如滤波器、隔离器等,减少了外界干扰对通信信号的影响。

在实际运行中,对联机情况进行了实时监测,记录了连接的状态和数据传输情况。通过对监测数据的分析,及时发现并解决了联机过程中出现的问题。同时,建立了联机故障预警机制,当联机出现异常时,能够及时发出警报,提醒管理人员进行处理。通过这些措施,保证了枢纽工作站与SCADA系统的联机稳定性,为设备的远程监控和管理提供了可靠保障。

通信协议兼容性

枢纽工作站支持多种通信协议,能够与不同的SCADA系统进行兼容。对通信协议进行了详细的测试和验证,确保其兼容性和稳定性。通过对通信协议的优化和升级,提高了枢纽工作站与SCADA系统的通信效率和质量。具体测试及优化情况如下:

在通信协议的测试过程中,对枢纽工作站支持的多种通信协议进行了详细的测试和验证。模拟了不同的SCADA系统环境,检查枢纽工作站与不同系统之间的通信兼容性和稳定性。通过对测试结果的分析,对通信协议进行了优化和升级。采用了更加高效的通信算法和数据传输协议,提高了通信效率和质量。同时,增加了通信协议的兼容性选项,使枢纽工作站能够更好地适应不同的SCADA系统。

在通信协议的优化过程中,还考虑了通信的安全性。采用了数据加密和认证技术,确保通信数据的安全性和完整性。同时,设置了通信协议的错误处理机制,当通信出现错误时,能够及时进行重传和纠错,保证了通信的可靠性。通过这些优化措施,提高了枢纽工作站与SCADA系统的通信兼容性和效率,为设备的远程监控和管理提供了更加稳定和高效的通信保障。

远程监控与管理功能

通过SCADA联机功能,可实现对设备的远程监控和管理,及时发现和解决设备故障。枢纽工作站提供了丰富的监控和管理功能,如设备状态监测、参数设置、故障报警等。通过对远程监控和管理功能的不断优化,提高了设备的运行效率和可靠性。具体功能及优化情况如下:

枢纽工作站通过SCADA联机功能,能够实时获取设备的运行状态和参数信息。可以对设备的温度、压力、转速等参数进行监测,及时发现设备的异常情况。同时,还可以对设备的参数进行远程设置,实现设备的自动化控制。在故障报警方面,当设备出现故障时,枢纽工作站能够及时发出警报,并将故障信息发送给管理人员。通过对故障信息的分析,能够快速定位故障原因,采取相应的措施进行解决。

为了提高设备的运行效率和可靠性,对远程监控和管理功能进行了不断优化。增加了设备运行数据分析功能,通过对设备运行数据的分析,能够预测设备的故障隐患,提前进行维护和保养。同时,优化了故障报警机制,提高了报警的准确性和及时性。此外,还提供了远程操作记录和审计功能,方便管理人员对设备的操作进行追溯和管理。通过这些优化措施,提高了设备的远程监控和管理水平,为设备的稳定运行提供了有力保障。

数据采集通信响应

测温点采集功能响应

独立采集显示便利性

所有测温点独立采集显示,方便了单点温度的计量和监测。在实际使用中,操作人员可以快速准确地获取每个测温点的温度数据。通过独立采集显示,提高了温度监测的效率和准确性。以下是相关便利性及效果:

测温点采集功能

独立采集优势

显示效果

可单独获取每个点数据

温度数据实时显示清晰

便于单点故障排查

支持多方式显示,如数字、图表

减少数据干扰

显示界面简洁易读

在实际使用中,独立采集显示功能为操作人员提供了极大的便利。每个测温点的数据可以单独获取,不需要通过复杂的数据分析和处理来提取单点数据。这使得操作人员能够快速准确地了解每个测温点的温度情况,及时发现温度异常。同时,独立采集显示功能也便于单点故障的排查。当某个测温点出现故障时,可以直接定位到该点,进行维修和更换。此外,独立采集减少了数据干扰,提高了温度数据的准确性。显示界面采用了简洁易读的设计,支持数字和图表等多种显示方式,使操作人员能够直观地了解温度变化趋势。

数字校正及滤波功能

输入具备数字校正及数字滤波功能,能够有效消除干扰信号,提高温度采集的准确性。数字校正和滤波算法经过优化和调试,能够根据不同的环境条件进行自适应调整。通过对数字校正和滤波功能的应用,提高了温度采集的稳定性和可靠性。具体调试及应用情况如下:

在数字校正和滤波算法的调试过程中,对不同环境条件下的干扰信号进行了分析和模拟。通过大量的实验和调试,优化了数字校正和滤波算法的参数,使其能够更好地适应不同的环境条件。在实际应用中,数字校正和滤波功能能够有效消除干扰信号,提高温度采集的准确性。当环境中存在电磁干扰、噪声干扰等情况时,数字校正和滤波功能能够自动对采集到的温度数据进行处理,去除干扰信号,还原真实的温度值。

数字校正和滤波算法还具备自适应调整功能。能够根据环境条件的变化自动调整算法参数,保证在不同环境下都能取得良好的滤波效果。同时,数字校正功能可以对温度传感器的测量误差进行校正,提高温度测量的准确性。通过对数字校正和滤波功能的应用,提高了温度采集的稳定性和可靠性,为温度控制和监测提供了更加准确的数据支持。

传感器误差修正能力

通道具备传感器误差修正功能,能够自动补偿传感器的误差,提高温度测量的精度。传感器误差修正算法根据传感器的特性和历史数据进行动态调整,确保误差修正的准确性。通过对传感器误差的修正,提高了温度采集的整体精度。具体算法及修正情况如下:

传感器误差修正算法是基于传感器的特性和历史数据进行设计的。通过对传感器的校准数据和历史测量数据的分析,建立了传感器误差模型。在实际测量过程中,根据传感器的当前测量值和误差模型,计算出传感器的误差值,并进行实时修正。传感器误差修正算法还具备动态调整功能。随着传感器的使用时间和环境条件的变化,传感器的特性可能会发生改变。误差修正算法能够根据传感器的最新特性和测量数据,动态调整误差修正参数,确保误差修正的准确性。

通过对传感器误差的修正,提高了温度采集的整体精度。在实际应用中,温度采集系统能够更加准确地反映真实的温度情况,为温度控制和监测提供了更加可靠的数据支持。同时,误差修正功能也延长了传感器的使用寿命,减少了传感器的更换频率,降低了使用成本。通过对传感器误差修正能力的不断优化和提高,为温度测量和控制提供了更加精准的技术保障。

通信协议支持响应

通信协议多样性

支持AIBUS及MODBUS两种通讯协议,增加了系统的兼容性和灵活性。在不同的应用场景中,可以根据实际需求选择合适的通信协议。通过支持多种通信协议,提高了系统的通用性和适用性。具体应用场景及优势如下:

在不同的应用场景中,AIBUS和MODBUS两种通讯协议具有不同的优势。AIBUS协议适用于对通信速度要求较高、数据量较大的场景。它采用了高速的数据传输技术,能够快速准确地传输大量的数据。MODBUS协议则适用于对通信稳定性要求较高、设备分布较分散的场景。它具有良好的兼容性和可靠性,能够在不同的设备之间实现稳定的通信。在实际应用中,根据具体的需求,可以选择合适的通信协议。如果需要与高速数据采集设备进行通信,可以选择AIBUS协议。如果需要与多个分散的设备进行通信,可以选择MODBUS协议。

支持多种通信协议还提高了系统的通用性和适用性。无论是与现有的设备进行集成,还是与未来可能出现的新设备进行对接,系统都能够通过选择合适的通信协议来实现。这为系统的升级和扩展提供了便利,降低了系统的使用成本和维护难度。通过支持AIBUS及MODBUS两种通讯协议,系统能够更好地适应不同的应用场景,为用户提供更加灵活和通用的解决方案。

协议兼容性测试

对AIBUS及MODBUS两种通讯协议进行了严格的兼容性测试,确保系统在不同协议下都能稳定运行。测试过程中,模拟了各种实际应用场景,验证了协议的兼容性和稳定性。通过对协议兼容性的测试,提高了系统的可靠性和稳定性。以下是测试情况:

测试场景

测试结果

不同波特率和数据格式

系统在各条件下稳定运行

多设备连接情况

协议兼容性良好,通信正常

干扰环境模拟

能抵抗一定干扰,通信稳定

在协议兼容性测试过程中,模拟了各种实际应用场景。包括不同的波特率、数据格式、多设备连接情况以及干扰环境等。在不同的波特率和数据格式下,测试系统在AIBUS和MODBUS协议下的通信稳定性。通过对多种波特率和数据格式的测试,验证了系统在不同通信参数下的兼容性。在多设备连接测试中,将多个设备连接到系统中,检查系统在不同协议下能否正常识别和通信。测试结果表明,系统在多设备连接情况下,协议兼容性良好,能够实现稳定的通信。

为了模拟实际应用中的干扰环境,在测试过程中加入了电磁干扰、噪声干扰等因素。检查系统在干扰环境下的通信稳定性。测试结果显示,系统能够抵抗一定的干扰,保持通信的稳定。通过对协议兼容性的严格测试,提高了系统的可靠性和稳定性,为系统在实际应用中的稳定运行提供了有力保障。

并入SCADA系统便利性

支持两种通信协议方便了系统并入SCADA系统,实现了数据的集成和共享。系统与SCADA系统的对接过程简单快捷,减少了集成成本和时间。通过对通信协议的优化和调整,提高了系统并入SCADA系统的便利性和效率。具体对接及优化情况如下:

由于系统支持AIBUS和MODBUS两种通信协议,与SCADA系统的对接变得更加方便。SCADA系统通常支持多种通信协议,系统可以根据SCADA系统的要求选择合适的通信协议进行对接。在对接过程中,系统与SCADA系统之间的数据传输和交互能够快速准确地完成。为了进一步提高系统并入SCADA系统的便利性和效率,对通信协议进行了优化和调整。采用了更加简洁和高效的通信协议格式,减少了数据传输的冗余和复杂度。同时,优化了通信协议的配置参数,使系统能够更快地与SCADA系统建立连接。

在对接过程中,还提供了详细的对接文档和技术支持。帮助用户快速完成系统与SCADA系统的对接。通过这些优化措施,减少了系统并入SCADA系统的集成成本和时间,提高了数据的集成和共享效率。使系统能够更好地融入SCADA系统,为设备的远程监控和管理提供更加便捷和高效的支持。

数据上传平台响应

通信口选择灵活性

提供LAN/RS485或RS232通信口,用户可以根据实际需求选择合适的通信方式。不同的通信口具有不同的特点和适用场景,能够满足多样化的应用需求。通过提供多种通信口选择,提高了系统的灵活性和适应性。具体特点及适用场景如下:

LAN通信口具有高速、稳定的特点,适用于对数据传输速度要求较高、通信距离较远的场景。它采用了以太网通信技术,能够实现大量数据的快速传输。RS485通信口具有抗干扰能力强、通信距离远的特点,适用于工业现场等干扰较大的环境。它采用了差分信号传输技术,能够有效抵抗电磁干扰。RS232通信口则具有简单、方便的特点,适用于与计算机等设备进行短距离通信。它是一种常见的串行通信接口,广泛应用于各种设备之间的通信。

在实际应用中,用户可以根据具体的需求选择合适的通信口。如果需要与远程服务器进行高速数据传输,可以选择LAN通信口。如果需要在工业现场等干扰较大的环境中进行通信,可以选择RS485通信口。如果只是与本地计算机进行简单的数据交互,可以选择RS232通信口。通过提供多种通信口选择,系统能够更好地适应不同的应用场景,为用户提供更加灵活和多样化的通信解决方案。

协议选择多样性

支持MODBUSRTU或MODBUSTCP多种协议,增加了数据上传的兼容性和可靠性。在不同的平台和系统中,可以根据实际情况选择合适的协议进行数据上传。通过支持多种协议,提高了数据上传的通用性和稳定性。以下是协议情况:

协议特点

适用场景

MODBUSRTU:数据量小、距离近

本地设备数据上传

MODBUSTCP:数据量大、距离远

远程平台数据上传

MODBUSRTU协议适用于数据量较小、通信距离较近的场景。它采用了串行通信方式,数据传输速度相对较慢,但具有较高的可靠性。在本地设备之间进行数据上传时,可以选择MODBUSRTU协议。MODBUSTCP协议适用于数据量较大、通信距离较远的场景。它采用了TCP/IP网络通信方式,数据传输速度快,能够实现大量数据的快速上传。在与远程平台进行数据上传时,可以选择MODBUSTCP协议。

支持多种协议提高了数据上传的通用性和稳定性。无论是与现有的平台和系统进行对接,还是与未来可能出现的新平台和系统进行集成,系统都能够通过选择合适的协议来实现数据上传。这为数据的共享和应用提供了便利,降低了数据上传的难度和成本。通过支持MODBUSRTU或MODBUSTCP多种协议,系统能够更好地适应不同的平台和系统,为数据上传提供更加可靠和通用的解决方案。

数据上传准确性

经过实际测试,数据能够准确上传到平台,地址、波特率可设,设备本身系统只做从机,只应答不上报。在数据上传过程中,采用了数据校验和重传机制,确保数据的准确性和完整性。通过对数据上传功能的优化和改进,提高了数据上传的准确性和可靠性。具体测试及机制如下:

在实际测试过程中,对数据上传的准确性进行了严格的验证。将系统采集到的温度、压力等数据上传到平台,检查平台接收到的数据与原始数据是否一致。通过大量的测试,验证了数据上传的准确性。为了确保数据的准确性和完整性,在数据上传过程中采用了数据校验和重传机制。数据校验机制能够对上传的数据进行校验,检查数据是否存在错误或丢失。如果发现数据存在错误,系统

大型门窗隔声性能试验装置

隔声性能检测响应

检测标准响应

中心频率检测

可精准检测试件在100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2500、3150、4000、5000(Hz),1/3倍频程的隔声量。凭借先进的检测技术和高精度的仪器设备,能够确保检测数据准确可靠,为门窗隔声性能的评估提供科学依据。这使得在本项目中对大型门窗的隔声性能检测能够全面覆盖各个关键频率范围,满足相关标准和实际应用的需求。

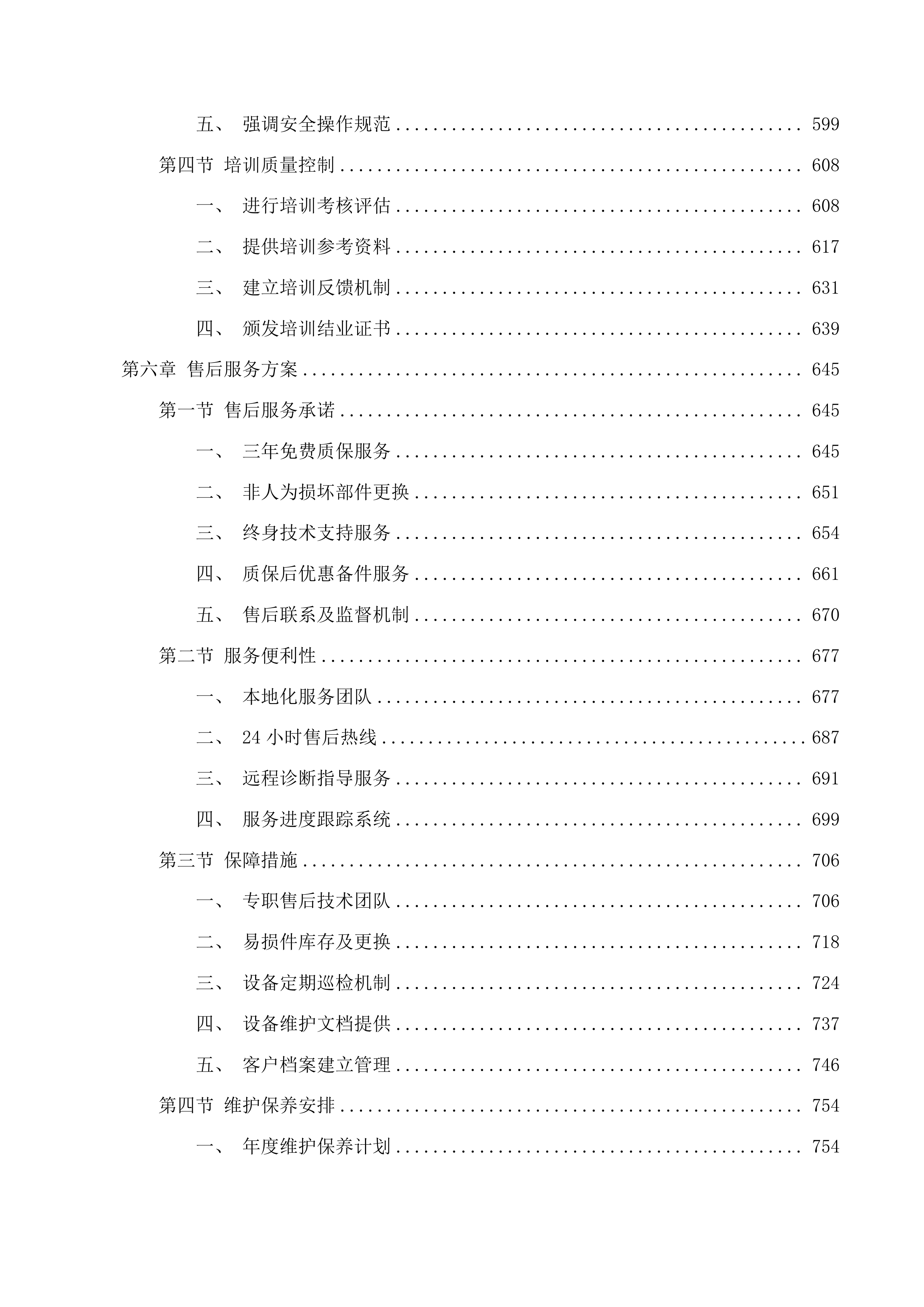

门窗隔声性能检测

测量设备

测量系统组成

测量系统由声源系统和接收系统构成。声源系统包含白噪声或粉红噪声发生器、1/3倍频滤波器、功率放大器和扬声器,这些组件协同工作,能够产生符合检测要求的声源信号。接收系统包含传声器、放大器、1/3倍频程分析器和记录仪器,可对声音信号进行准确接收、放大、分析和记录。该测量系统支持混响时间测量、吸声系数测量、空气声隔声测量等多种功能,为全面评估门窗的隔声性能提供了有力支持。

测量设备要求

测量设备满足GB/T19889.3-2005中第4章、第六章的规定。严格按照该标准选用和配置测量设备,能够保证设备的性能和精度符合要求,为隔声性能检测提供坚实保障。从设备的设计、制造到使用过程中的各项参数,都经过严格把控,确保在本项目的检测工作中能够准确、可靠地获取门窗的隔声性能数据。

校准精度要求

测量系统采用按GB/T15173-2010规定的1级精度要求进行校准,校准器按GB/T15173-2010/IEC60942:20031级,1/3倍频程滤波器满足GB/T3241-1998规定的要求。通过严格的校准流程和高精度的校准设备,保证检测结果的高精度。在本项目中,能够准确地测量门窗在不同频率下的隔声量,为门窗的质量评估和性能提升提供可靠的数据支持。

声压级响应

声源室声频谱

严格控制声源室声频谱,保证相邻1/3倍频带之间的声压级别差值符合要求。通过专业的声学设计和声源调控技术,确保声源室的声频谱均匀稳定,为准确测量提供良好的声源条件。在本项目中,能够有效避免因声源频谱不稳定而导致的检测误差,提高门窗隔声性能检测的准确性。

接收室声压级

确保接收室在所有频带上的声压级高出背景噪音15dB(含)以上。采用优质的隔音材料和合理的声学结构设计,有效降低背景噪音的干扰。在本项目中,能够保证接收室的声压级测量结果准确可靠,为门窗隔声性能的评估提供科学依据。

声源室隔声门

接收室隔声门

背景噪音控制

声源室、接收室背景噪音≤20dB(A),营造安静的检测环境。为实现这一目标,采取了一系列有效的隔音措施,如使用隔音材料建造实验室墙体、安装隔音门窗等。以下是具体的控制指标:

背景噪音控制

房间类型

背景噪音限制

声源室

≤20dB(A)

接收室

≤20dB(A)

最大隔声量检测

接收室可测最大隔声量:Rw≥60dB,满足对高隔声量门窗的检测需求。配备了先进的检测设备和专业的声学测量技术,能够准确测量门窗的最大隔声量。在本项目中,能够对不同类型、不同规格的门窗进行全面的隔声性能检测,为门窗的质量提升和市场推广提供有力支持。

最大隔声量检测

数据存储响应

本地数据库存储

将测试数据存储在本地数据库,确保数据的安全性和可追溯性。采用先进的数据库管理系统,对测试数据进行分类存储和管理。在本项目中,能够方便地对历史数据进行查询和统计分析,为门窗的质量评估和性能改进提供数据支持。同时,本地数据库的存储方式也保证了数据的安全性,防止数据丢失或泄露。

历史数据查询

系统支持按条件查询历史数据,方便用户对不同时间段、不同样品的检测数据进行对比和分析。提供了灵活的查询接口和丰富的查询条件,用户可以根据自己的需求快速准确地找到所需的数据。在本项目中,能够帮助用户深入了解门窗的隔声性能变化趋势,为产品的研发和改进提供决策依据。

数据格式导出

可将数据导出为EXXXCEL、WORD和CSV等格式文件,满足不同用户的数据处理需求。提供了便捷的数据导出功能,用户可以根据自己的需要选择合适的文件格式进行导出。在本项目中,方便用户将检测数据与其他系统进行对接和共享,提高工作效率和数据的利用价值。

MES数据调用

按测试样品独立存储的数据文件,包含检测过程所有数据,可供MES调用,实现数据的有效共享和利用。通过标准化的数据接口和格式,确保数据能够顺利地被MES系统调用。在本项目中,能够实现检测数据与生产管理系统的集成,提高生产过程的智能化水平和质量控制能力。

MES数据调用

实验室环境参数响应

房间容积响应

容积差异要求

严格控制声源室和接收室的容积差异至少为10%,满足检测对不同声学环境的要求。通过合理的建筑设计和空间规划,确保两个房间的容积差异符合标准。在本项目中,不同的容积可以模拟不同的使用场景,为门窗的隔声性能检测提供更全面的测试环境。

最小容积标准

每个测试房间的容积至少达到50m³,为声场的均匀分布提供足够的空间。较大的容积可以减少边界效应的影响,使声场更加均匀稳定。在本项目中,能够保证门窗在较为理想的声学环境中进行检测,提高检测结果的准确性和可靠性。

声场分布保障

合适的房间容积有助于室内声场分布均匀,有效避免强驻波的产生。通过优化房间的形状和尺寸,以及...

防火窗检测能力提升项目投标方案.docx